황경규

2024.03.07 AM 10:37

1174

진주의 나루터

조선후기 철종 연간에 제작된 분첩절첩식(分帖折疊 式)의 지도인 「동여도(東輿圖)」를 보면 청천진(菁川津), 남강진(南江津), 황류진(黃柳津), 운당진(雲堂津) 등 남강을 중심으로 한 4개의 나루터에 대한 기록을 볼 수 있다.

19세기에 만들어진 전국 군현지도집인 「광여도(廣輿 圖)」에는 남강진(南江津), 황류진(黃柳津), 운당진(雲 堂津)에 대한 기록이 보이며, 조선 후기에 제작된 지도인 「동역도(東域圖)」의 경상도 지도에서도 운당진 (雲堂津)의 명칭과 기록을 확인할 수 있으나 정확한 위치를 알기는 어렵다.

조선 시대 경상도 진주의 연혁· 인문지리· 행정 등을 수록하여 편찬한 지방지인 『진양지』에 따르면 광탄진 (廣灘津)을 남강 본류가 시작되는 지점으로 기록하고 있다. 따라서 진주의 나루터는 남강의 본류인 광탄진 을 시작으로 청천진, 남강진, 운당진, 황류진 등의 대 표적인 나루터 이외에 남강의 물길을 따라 각 지역마다 나루터가 생겨났음을 알 수 있다.

수정.jpg)

『신증동국여지승람』과 진주시와 진양군의 지명을 기록한 『진주지명사(晋州地名史)』를 바탕으로 살펴보면 진주에는 24개의 나루터가 있었던 것으로 보인다. 이들 나루터는 남강과 접하고 있는 대평면, 호탄동, 칠암동, 상평동, 초전동, 금산면, 대곡면, 진성면, 지수면, 사봉면 지역을 중심으로 생겨났다.

먼저 남강 본류를 중심으로는 남강댐 안쪽 자리인 것으로 보이는 광탄진(廣灘津)과 진주성의 서쪽인 서장 대 아래의 청천진(菁川津), 옛 진주성(晋州城)의 남문 (南門) 아래에 있던 남강진(南江津, 촉석루 나루터), 남강 하류 동쪽 10리 지점인 운당진(雲堂津), 금산면 송백리 안담 남쪽의 황류진(黃柳津)이 대표적이다.

지역별로 보면 대평면(大坪面)에는 상촌리의 상촌나루터(上村津)가 대표적이다. 상촌나루터는 남강에 나룻배가 최초로 등장한 이후 지금까지 남강변에 생겼다가 사라진 수많은 나루 중에 가장 마지막까지 존속했던 나루터이다. 상촌 나루터는 1998년 7월 16일 대평교(大坪橋)의 등장과 함께 역사의 뒤안길로 사라졌다. 이외에도 대평면에는 대평리의 밤밭나루터, 어은리의 한강나들이, 당촌리의 벗들나루터, 마동리의 마 동나루터가 있었다.

호탄동(虎灘洞)에는 범골 서쪽에 있었던 범골나루터 와 테깐골나루터가 있었다. 정촌면과 문산면을 연결했던 테깐골나루터는 호탄동 주민들이 문산면 원촌과 범골에 가서 농사를 짓기 위해 만든 나루터이다.

칠암동(七岩洞)에는 모디기뱃가로 불리던 치암이나루터가 있었다. 치암이나루터는 칠암동 동쪽에 있는 나루터로 칠암동과 도동을 잇는 나루터이다. 이 나루터는 1969년 진양교가 가설되면서 사라졌다.

상평동(上平洞)에는 큰들나루터와 아랫들나루터가 있었다. 큰들나루터는 현 김시민대교 인근에 있으며, 상평동과 가좌동, 정촌면, 사천시, 통영시 등을 왕래하는 교통수단으로 이용됐다. 지 난 2016년 11월 28일 큰들나루터 표지석을 세웠다. 아랫들나루터는 상평동과 호탄동 범골을 잇는 나루터이다.

초전동(草田洞)에는 황내진이나루터와 마들이나루터가 있었다. 황내진이나루터는 초전동 125-21번지에 소재했 으며, 초전동에서 금산면 송백리를 잇는 교통수단이었으 며, 마들이나루터는 초전동 259-1 금산 잠수교 입구에 위 치했으며 금산면, 대곡면, 의령군의 교통 관문으로 기능했다.

금산면(琴山面)에는 황류진 (黃柳津)과 구암나루터가 있 었다. 황류진은 금산면 송백리 안담 남쪽에 소재했으며, 마을사람들이 진주로 가던 유일한 뱃길이자, 진주사람들이 마산과 대구로 가는 나루터였다. 구암나루터는 잠수교가 있던 자리에 있었 다.

대곡면(大谷面)에는 마진리에 마진(麻津)이 있었다. 옛날 삼(麻) 농사가 잘되는 곳이며, 대곡면 마진리와 사봉면 마성리를 연결하는 교통수단이었다.

진성면(晋城面)에는 진성면 북쪽에 있는 가진리와 대곡면 가정리를 잇는 가좌진(伽佐津)이 있었다. 월강교(月江橋)가 생기면서 사라졌다. 사봉면(寺奉面)에 는 사봉면 북마성과 대곡면 마진을 연결하는 산뒤나루터가 있었다.

지수면(智水面)에는 지수면 용봉리 안계나루터와 지수면 청담리 염창나루터가 있었다. 안계나루터는 의 령군 화정면 상정리를 잇는 교통수단으로 강을 건너면 합천면 삼가, 대곡, 의령 읍내로 통하는 길이 이어져 조선지형도에 표시되어 있다. 지수면은 2019년 12 월 19일 안계마을 입구에 위치한 옛 남강변 안계나루 터 자리에서 안계나루터 유래비를 세웠다. 염창나루 터는 지수면 청담리와 의령군 화정면 화양리를 잇는 교통수단이었다.

진주의 나루터는 남강 최초의 교량(橋梁)인 진주교 가설로 인해 1920년대 후반부터 남강변에 있던 대표 적인 나루터(津)가 사라지기 시작했고, 진양호댐 건설과 각종 교량의 건설로 인해 나루터 이용객들이 급격히 줄면서 교통수단으로서의 기능을 잃고 역사 속 으로 사라졌다.

진주에는 김중업과 김수근이 있다경상남도문화예술회관과 국립진주박물관 대한민국 1세대 건축가이자, 현대건축을 대표하는 거목(巨木)인 김중업(金重業, 1922~1988)과 김수근(金壽根, 1931~1986)의 건축작품이 함께 있는 도시가 진주(晋州)라는 사실을 아는 이가 드물다. 한국 건축계의 신화로 추앙받는 김수근과 사회변화와 미래 전망을 현실 건축에 반영한 실천적 존재로 평가받는 김중업은 한국 모더니즘 건축을 이끈 쌍두마차이다. 대한민국에서 건축의 꿈을 가진 건축학도들이 해마다 진주를 찾고 있다. 바로 김중업의 경상남도문화예술회관(慶尙南道文化藝術會館)과 김수근의 국립진주박물관(國立晋州博物館)을 보기 위해서이다. 국립진주박물관이 이 지역 특산 석재를 소재로 하여 땅속으로 파고드는 ‘고분’ 같은 형태가 인상적이라면, 경상남도문화예술회관은 마치 ‘전통 매듭’ 같은 장식적 기둥이 날아오를 듯한 형태가 인상적이다. 하나가 산(山)속으로 들어가는 형국이라면, 다른 하나는 강(江)에 사뿐히 발을 담그고 있는 형국이다. 김진애 작가가 『우리 도시 예찬』에서 가장 아름다운 강의 도시인 진주의 매력을 표현한 글이다. 그리고 진주의 한 문화인에게서 들은 인상적인 말을 소개했다. ‘진주에는 김중업과 김수근이 있다.’ 이 표현은 진주시민들이 경상남도문화예술회관과 국립진주박물관이 대한민국 건축사에서 가지는 위상과 도시의 품격을 표방하는 건축물로 인식하고 있다는 증거이기도 하다. 김수근의 국립진주박물관 김수근 작가는 한국 현대 문화 예술사를 새로 쓴 건축가이자, 타임지가 ‘한국의 로렌초 메디치’로 비유한 대한민국 현대 건축 1세대로 한국 건축사에 중대한 영향을 끼쳤다. 대학원 재학중이던 1960년 우리나라 국회의사당 건축현상설계에 1등으로 당선되면서 본격적인 활동을 시작했다. 대표적인 건축물로는 워커힐 힐탑 바(1961년) 정동빌딩(1965년) 등을 설계하면서 건축가로서의 위치를 굳혔다. 이후 부여박물관(1967년), 청주박물관(1979년) 설계를 통해 현대에 살아 있는 전통을 부활시키려고 노력했으며, 마산성당(1978년), 불광동성당(1985년) 건축으로 종교건축의 독특한 양식을 보여주었다. 서울올림픽 주 경기장과 체조·수영·사이클 경기장(1986년)도 김수근의 작품이다. 김수근이 국립진주박물관을 설계한 것은 1979년이다. 국립진주박물관에 대한 건축학적 평가는 다양하다. ‘한국 전통 목조탑을 석조 건물로 형상화했으며 중첩된 지붕형태가 특징이다.’ ‘왜색 느낌이 강하다’ 등의 상반된 평가도 있다. 국립진주박물관 설계 과정을 들여다 보면 건축가의 고뇌가 고스란히 느껴진다.김수근 작가가 국립진주박물관 설계를 하는 과정에서 가장 고민한 부분은 ‘전통적인 건축물과 늦은 구릉지대로 이루어진 진주성 안에 현대 건축을 어떻게 접목하는가’였다. 김수근 작가의 초기 설계 스케치에는 박물관 기능을 지하에 두려는 계획도 있었다. 하지만 박물관이 가지는 고유 기능 상실과 주변 여건으로 인해 진주성과 조화를 이루는 쪽으로 방향을 선회했다. 마침내 다양한 형태의 지붕이 합쳐져 전통 마을의 이미지를 재현한 오늘날의 국립진주박물관이 탄생하게 된 것이다. 국립진주박물관은 1984년 개관했다. 김중업의 경상남도문화예술회관 김중업 작가는 한국 모더니즘 건축을 이끌었다. 대표작인 ‘주한프랑스대사관’은 콘크리트 지붕 처마선을 직선과 곡선으로 처리하고 단아한 전체 구성과 공간처리로 한국의 얼과 프랑스다운 우아함이 잘 어우러져 한국 현대건축에 큰 영향을 주었다.대표적인 작품으로는 ‘부산 UN묘지 정문(1966년)’, ‘3·1빌딩(1969년)’, ‘KBS 국제방송센터(1988년)’, ‘올림픽공원 상징조형물(1988년)’ 등이 있다. 김중업 작가는 한국 문화 속에서 샤머니즘적인 체험과 내면에 분출된 원초적인 힘 등 보이지 않는 무한한 생명력을 느끼게 하는 주제를 가지고 건축에 대한 정취를 표현했다는 평가를 받고 있다.김중업 작가가 설계한 경상남도문화예술회관은 ‘역사에 대한 관조와 깊이를 바탕으로 한 건축의 기능성과 낙천적인 낭만주의 경향’이 표현된 최전성기 작품이다. 대한민국 건축계에서도 주한 프랑스대사관, 광주문화방송 등과 함께 대한민국 건축사에서 매우 높은 가치를 지닌 ‘3대 건축물’로 평가받았다.‘전통과 현대, 곡선과 직선으로 표현된 예술’이라는 평가를 받는 경상남도문화예술회관에 대해‘팔도건축기행’을 연재한 「대전일보」는 경상남도문화예술회관을 설계한 김중업 작가의 설계의도를 다음과 같이 기록했다. 김중업 작가의 설계 의도를 살펴보면 그 마음이 전해진다. 임진왜란 때 끝까지 민족 수호의 아성이었고, 논개의 의기(義氣)와 더불어 유서깊은 진주성이 남강의 우아한 자태를 빚어 대지조건이 특이하고 매년 개천예술제가 열리는 오랜 전통이 더욱 보람있는 일이라 믿음직스렀다. 그렇기에 전통과 오늘의 만남이 극적인 효과를 나타내야 하고 모이는 이들에게 뿌듯함을 던져 주려고 애썼다. 김중업 작가는 설계과정에서 적지 않은 의미를 부여했다. ‘진주시민과 경상남도의 상징물’임과 동시에 예술성 측면에서도 유니크한 공간을 만들고자 했다. 원통 공연장에 넓고 당당한 지붕을 우아한 기둥으로 받친 경상남도문화예술회관이 탄생하게 된 배경이다. 경상남도문화예술회관은 진주의 문화예술 브랜드이자 문화품격으로 자리하고 있다. 김중업의 경상남도문화예술회관은 1984년 설계를 완성하고 1988년 준공되었다. 진주에 있는 김수근의 국립진주박물관과 김중업의 경상남도문화예술의 존재만으로 진주는 ‘건축도시 진주’의 명성을 얻기에 충분하다. 다만 그 명성이 오늘에까지 그대로 이어지고 있는가 하는 문제는 짚어볼 일이다. 국립진주박물관, 역사 속으로 사라진다 김수근의 국립진주박물관은 오는 2027년을 끝으로 ‘박물관 40년의 역사’를 마무리하게 된다. 국립진주박물관이 진주시 강남동에 위치한 옛 진주역사부지에 이전될 예정이다. 국립진주박물관 이전 건립은 2019년 6월 진주시와 국립중앙박물관이 옛 진주역 철도용지로 이전 건립하기 위한 사업추진 업무계약 체결을 시작으로 2023년 7월 국제 설계공모를 거쳐 이건 건립에 속도를 내기 시작했다.국립진주박물관 국제 설계공모는 ‘문턱이 낮은 박물관’이라는 슬로건 아래 시작됐다. 공모사업에는 한국을 비롯한 13개국에서 47개 작품이 접수되었다. 국립진주박물관이 갖는 건축계의 위상을 확인할 수 있는 대목이다.최종 당선작은 ‘자연이 건축이 되고, 건축이 자연이 되는 개념’을 적용한 설계작이 차지했다.국내 기존 박물관에서 볼 수 없는 새로운 건축 유형이 제시된 것이다. 내부와 외부공간의 경계 허물기와 목재를 이용한 구조와 공간의 구축 등이 핵심이었다. 김수근의 국립진주박물관의 향후 활용계획에 대해 관심이 모아지고 있다. 진주를 넘어 대한민국을 대표하는 건축물의 이전 후 관리 및 활용방안은 건축을 대하는 진주의 자세를 엿 볼수 있는 기회가 될 것으로 기대되고 있다. 국립진주박물관 건립계획이 확정된 것은 1978년 12월 8일이다. 김수근 작가의 설계로 1980년 10월 18일 국립진주박물관은 착공식을 가졌다. 4년간의 공사 끝에 1984년 국립진주박물관이 개관되었다. 개관 초기 국립진주박물관은 가야 유물전문 박물관이었다. 하지만 1998년 국립김해박물관이 개관하면서 가야 유물을 넘기고 국립진주박물관은 진주성을 기반으로 한 임진왜란 전문 박물관으로 재개관하게 된다. 두암관 개관(2001년)과 3D 입체영화 진주대첩 제작과 입체영상관 완공에 이어 2008년에는 상설전시실 전시개편사업 이후 12월 10일 다시 재개관을 하게 된다. 다시 2018년에는 상설전시관 전시개편사업으로 임진왜란실 및 역사문화홀을 마련하고 오늘에 이르고 있다.오는 2027년 이전될 예정인 국립진주박물관의 비전은 ‘전쟁에서 평화·공존·상생으로’이며 목표는 ‘임진왜란 및 동아시아 문화교류의 거점’ ‘경남 역사·문화의 중심’ ‘스마트박물관의 신모델’로 잡았다. 전략으로는 ‘최상의 콘텐츠 발굴’ ‘스마트박물관 구축’ ‘상생과 협력의 문화공간’ ‘적극적으로 참여하는 전시’ ‘국제교류’이다. 경상남도문화예술회관, 건축사적 가치 훼손 논란 진주가 가진 현대 건축문화유산의 가치와 보존에 대한 인식과 각성없이 경상남도문화예술회관의 건축사적 가치와 공간 미학이 훼손되는 일들이 자행되었다. 김중업의 경상남도문화예술회관이 가지는 가치의 훼손은 2009년 경상남도문화예술회관 리모델링이 시작이었다. 지역사회의 강력한 반대에도 불구하고 경상남도문화예술회관 리모델링은 강행되었다. 첫 번째 불행이었다.경상남도문화예술회관의 두 번째 불행은 너무나 쉽게 찾아왔다. 경상남도문화예술회관 부지 내에 예술창작공간이라는 이름으로 ‘아트스페이스 남강’이 들어섰다. 문제는 대한민국 최고의 건축가인 김중업의 경상남도문화예술회관 부지 내에 고작 공사장 컨테이너를 활용했다는 사실이다. 심각한 부조화를 넘어 경상남도문화예술회관이 가지는 건축사적 가치의 근본적 훼손이 분명한데도, 그 사실조차 분명하게 인식하지 못하고 추진했다는 사실이 더 큰 문제였다. 경상남도문화예술회관의 세 번째 불행은 2023년 경상남도문화예술회관 부지 내 주차장에 ‘경남도립예술단 창작실’을 건립한 것이다. 대한민국 최고의 건축물인 경상남도문화예술회관 부지 내에 컨테이너 창작예술공간인 아트스페이스 남강에 이은 건축 테러라고 해도 과언이 아니었다. 진주시민들과 사회적 합의와 공론 절차 역시 무시했다. 꽃 그림이 수놓아진 공사용 컨테이너와 회색빛 콘크리트 건물인 경남도립예술단 창작실 건물에 속수무책으로 곁을 내어 준 이 상황이 한국 현대 건축의 대표격인 경상남도문화예술회관의 현주소이자, 암울한 미래이다.‘전통과 현대, 곡선과 직선으로 표현된 예술’이라는 평가를 받는 경상남도문화예술회관 공간에 지금은 철거되었지만 공사용 컨테이너와 네모반듯한 아파트 모양의 경남도립예술단 창작실이 건축도시 진주의 명성을 갉아먹고 있다. 대한민국 현대 건축의 거장인 김수근과 김중업을 대표하는 국립진주박물관과 경상남도문화예술회관은 이제 역사 속으로 사라지고 있다. 21세기 촉석루, 물빛나루 쉼터 건축은 도시의 품격이다. 현재 진주는 현대와 전통 건축이 공존하는 도시로의 선회가 이루어지고 있다. ‘진주를 진주 답게’라는 슬로건 아래 친환경 목조건축 선도도시라는 새로운 브랜드가 자리를 대체하고 있는 것이다. 진주의 공공건축물 이야기이다.‘물빛나루 쉼터’는 캐나다 우드디자인 앤 빌딩 어워드(2022년)에서 최우수상인 아너(HONOR)를 수상했다. 한양대학교 김재경 교수가 설계했다. 물빛나루 쉼터는 진주의 상징인 촉석루에 견주어 현대적인 루(樓)로 재해석해 장소와 역사성을 통합한 수작(秀作)으로 평가받고 있다. 촉석루의 지붕 곡선과 기둥 및 다포형식을 현대적으로 재해석한 것이다.전면이 유리로 마감돼 외부에서도 내부의 조형미를 감상할 수 있으며 통유리로 건축된 건물 내부에서 남강을 바라보는 풍경은 힐링과 여유로운 시간을 즐길 수 있다. ‘물빛나루 쉼터가 21세기 촉석루’가 되어 김중업의 경상남도문화예술회관과 김수근의 국립진주박물관을 잇는 대표적인 건축물이 되기를 기대한다. 그럼에도 나는 이렇게 말하고 싶다. ‘진주에는 김중업과 김수근이 있다.’

황경규/진주평론 발행인

135

물·불·빛 그리고 우리의 소망유등의 꿈 유등(流燈)은 흐른다. ‘물·불·빛, 그리고 우리의 소망’이라는 꿈을 간직한 채 역사의 강을 따라 흐르고 있다. 시대와 사람이 바뀌어도 유등의 꿈은 결코 변하지 않는다. 다만 잠시 쉬어가는 여유를 가질 뿐, 멈추지도 않는다. 유등이 가진 가치 역시 인위적으로 바꿀 수 없다. 유등 그 자체로 진주의 역사이기에 그렇다. 물과 불과 빛에 담아낸 우리의 소망은 축제를 넘어서 이제는 진주의 역사로 자리 잡고 있다. 그래서 유등의 꿈은 진주의 꿈과 닮아 있다. 물·불·빛, 그리고 우리의 소망 진주남강유등축제의 슬로건이다. 임진왜란 진주대첩(晋州大捷)과 계사순의(癸巳殉義)에 기원을 두었다. 시리도록 시퍼런 물의 역사를 가진 남강(南江)과 국난 극복의 현장인 진주성을 끝끝내 지켜낸 진주 사민들의 횃불과 굶주린 섬 오랑캐에 치욕스런 패배를 안겨준 빛나는 역사를 유등에 담고 있다. 그리고 우리는 유등을 바라보며 우리의 소망을 기원한다. 진주남강유등축제를 시작하기 전에 해마다 진주성임진대첩계사순의단에서 이렇게 고유(告由)한다. 금수강산이 왜적의 발 아래 짓밟힐 때 호국성지인 진주성의 민관군은 ‘나라 없는 겨레 없고, 겨레 없는 나라 없다’는 충의로 하나 되었고, 피에 굶주린 섬 오랑캐에 치욕스런 패배를 안겨주며 민족의 수치를 씻었으니, 곧 청사에 빛나는 진주대첩입니다.패전 설욕을 노린 10만 왜군의 재침(再侵)에 맞서 싸우다 중과부적과 고립무원으로 진주성 7만 민관군이 장렬한 순절을 맞이함에 초록빛 창창하던 천지에는 검붉은 유혈이 낭자하고, 백골이 언덕과 산을 이루었으나 진주인의 장엄한 의열과 충절 정신이 하늘을 울린 맵디 매운 호국정신의 승리였습니다. 불꽃 같은 충혼의백의 정신을 형형색색 등불에 담아 역사의 성과 강을 밝히며 기려 온 유등축제는 선조들의 호국·충절정신을 전 세계에 알려나가는 자랑스런 축제로 자리잡고 있습니다. 진주남강유등축제가 ‘유등의 꿈’을 여전히 간직하고 있는지 되돌아봐야 한다. 남강(南江)에 서려있는 한(恨)과 진주성(晋州城)의 아우성과 진주 사민들의 빛나는 호국정신이 담겨 있는지 말이다. 교육자인 생전의 박종한 선생은 진주성과 남강을 바라보며 말했다. ‘아직도 진주성에 가면 왜적과 싸우다 순국한 7만 명에 이르는 진주 백성들의 아우성 소리가 들리는 것 같다. 그리고 의암 아래 남강의 시퍼런 물 속에는 아직도 왜장을 껴안고 있는 논개의 서슬 퍼런 눈매가 보이는 듯하다.’ 유등이 역사성을 잃으면 한갓 ‘동네 축제’에 그칠 뿐이다. 대한민국에서 수없이 사라져간 축제들이 이를 증명한다. ‘화려한 유등 뒤에 가려진 아픈 진주의 역사를 기억해야 한다’ 이것이 유등의 꿈이다. 유등놀이의 역사와 진주남강유등축제의 역사성 진주남강유등축제는 대한민국지방종합예술제의 효시인 개천예술제 유등놀이에서 시작되었다. 개천예술제에 수용된 유등(流燈)은 ‘진주의 액을 물리친다’는 의미를 갖고 있다. 이는 유등으로 남강을 환하게 밝힘으로써 돌아가신 선조들을 위로하는 한편 소망을 비는 뜻을 담고 있다. 1975년 개천예술제 관련 기록을 보면 유등대회의 의미를 ‘임진·계사년 진주성전투에서 순국한 조상의 얼을 추모한다’라고 적혀 있다. 이는 개천예술제 발기인의 한 사람인 파성 설창수의 ‘초혼유등(招魂流燈)’과 그 일맥상통한다. 현재 유등의 역사적 사실에 대한 여러 설이 있다. 진주성 전투에서 순국한 선열들의 넋을 위로하고 진주의 액을 물리침으로써 진주시민들의 평안과 태평을 소망하는 의미를 지니고 있다는 설이 가장 유력하다.따라서 진주남강유등축제의 역사성은 ‘임진왜란 진주성 전투’라는 역사성과 정체성을 담보하는 진주만의 독특한 문화유산이다. 진주남강유등축제의 연원을 임진왜란 진주성 전투에 둔다면 무려 430년이 넘는 역사이다. 개천예술제 특별행사로 특화된 제6회 영남예술제(1955년)에 둔다 하더라도 69년의 유구한 역사를 가진 축제가 된다. 이러한 사실들을 미루어 볼 때 진주남강유등축제의 연원이 임진왜란 진주성 전투에 있다는 것은 지난 축제의 역사에서 충분히 알 수 있다. 따라서 축제의 역사성에 대해 더 이상 의문을 제기하는 것은 의미가 없다. 축제가 반드시 역사적 기록을 바탕을 전제로 해야 한다는 주장은 오히려 축제의 역사성과 정체성을 훼손하려는 악의적인 의도로 비쳐 질 가능성이 높다.결론적으로 남강에 띄우는 유등놀이에 연원을 둔 진주남강유등축제는 우리 겨레의 수난기였던 임진왜란이라는 영욕의 민족사에 그 뿌리를 두고 있음과 동시에 임진대첩 계사순의라는 역사성과 정체성을 담보한 진주의 축제이다. 진주남강유등축제의 역사가 시작되다 진주남강유등축제의 성공은 대한민국 축제 역사에 한 획을 긋는 기념비적인 일로 기록되고 있다. 진주남강유등축제의 성공 요인은 진주 역사에 바탕을 둔 콘텐츠의 발굴에 있었다. 그리고 매력도가 높은 소재인 유등(流燈)을 축제로 발전시켰다는 점이다. 진주남강유등축제는 전국의 문화관광축제 가운데 유일하게 야간 관람형 축제로 개최되었다. 이른바 대한민국 야간축제의 서막을 연 것이다. 전용 축제장을 구축한 것도 성공요인이었다. 진주는 진주성과 남강이라는 천혜의 자연환경을 갖춘 도시이다. 진주대첩의 역사적 현장인 진주성과 의기 논개의 혼이 살아 숨쉬는 의암바위와 남강은 전용 축제장으로서 최적의 조건을 갖추고 있다. 더불어 상류지역의 진양호와 하류지역의 수중보는 수량과 유속의 조절이 가능해 유등을 강에 띄우는 축제의 조건을 완벽하게 갖추었다. 또한 축제의 역발상을 통한 새롭고 다양한 시도 역시 진주남강유등축제의 성공을 이끄는 요인이 되었다. 축제에 대한 지역민의 적극적인 참여 또한 성공요인이다. 동일한 시기에 다양한 지역축제가 개최되는 점도 도움이 되었다. 이른바 시너지 효과 발생 및 관광객 유치를 극대화할 수 있게 된 것이다. 진주남강유등축제를 시작으로 개천예술제, 코리아드라마페스티벌, 진주실크박람회, 진주공예인한마당 등의 축제가 동시에 개최됨으로써 축제 개최를 통한 각종 효과를 극대화할 수 있었던 것이다.대한민국 축제 역사상 축제의 해외수출이라는 전무후무한 성과도 이루어냈다. 캐나다 오타와 윈터루드 축제, 캐나다 나이아가라 축제, 미국LA한인 축제, 미국 히달고시 보더페스터, 중국 시안 성벽 신춘 등 축제 등에 진주 유등을 수출했다. 이는 진주남강유등축제가 세계적인 명품 축제 대열에 합류함과 동시에 대한민국 고유문화를 외국에 전파한 첫 사례로 세계 무대 진출은 물론 진주남강유등축제의 명성을 세계적으로 알리는 교두보를 마련한 것이다.진주남강유등축제가 올해로 24년의 역사를 맞이하고 있다. 제6회 영남예술제(1955년) 축하유등대회로 첫 선을 보인 이래 지난 제50회 개천예술제 특별행사로 개최된 제1회 진주남강국제등축제(2000년)라는 이름으로 독립한지 24년이 된 것이다.진주남강유등축제는 축제 개최 5년만에 대한민국 최우수 축제에 선정되었다. 이어 대한민국 축제 역사상 10년이라는 최단기간에 대한민국 대표 축제로 선정되는 비약적인 발전을 이루었다. 2006~2010년까지 5년 연속 최우수축제로 선정된 것은 물론 2011~2013년까지 3년 연속 대한민국 대표축제로 자리잡았다. 2015~2019년까지는 대한민국 글로벌 육성축제였으며 2020년 부터는 대한민국 명예대표 문화관광축제로 자리매김하고 있다. 뜨거웠던 2013, 축제 배끼기 논란 지난 2013년은 진주 유등의 첫 해외 진출을 이룬 세계화의 원년이자, 서울시가 ‘유등의 꿈’을 훔치려는 시도가 일어났던 뜨거웠던 해이기도 하다. 서울시가 진주남강유등축제와 유사한 ‘서울 등축제’ 연례화 방침을 세웠다. 서울 등 축제의 주요 프로그램은 유등 띄우기, 소망등 터널 등과 같이 진주남강유등축제를 그대로 축소한 ‘모방 축제’였다. ‘유등의 역사성’은 버리고 ‘축제의 껍질’만 그대로 빼낀 것이다. 유등의 도시 진주는 참지 않았다.비상대책위원회가 구성되고 서울 등 축제 반대 서명운동이 전개되었다. 진주시장을 비롯한 문화예술계가 서울에서 1인 시위를 함과 동시에 서울시에 등축제 중단을 촉구하고 나섰다. 서울등 축제 중단 촉구 1인 시위는 ‘진주남강유등축제 지키기’ 뿐만 아니라 ‘유등에 담긴 진주정신 지키기’였다. 경남의 시·군 의장협의회를 비롯해 동참하는 단체도 날로 늘어갔다. 대한민국 국회의 국정감사 지적까지 나오면서 서울 등 축제 논란은 더욱 확산되었다. 마침내 서울시가 항복했다. ‘서울 등 축제 명칭 변경과 축제 주제와 내용의 차별화를 골자로 한 축제 발전협력서’를 진주시에 보내온 것이다. 이를 계기로 무려 1년 가까이 전국적인 관심을 불러 일으켰던 ‘서울 등 축제 배끼기 논란’은 물리적 법적 충돌이라는 일촉 즉발의 최악의 상황에서 상생의 길을 선택했다. 진주시민들은 서울시의 등 축제 배끼기 시도를 무마시키고 ‘유등에 담긴 꿈’을 지켜냈다. 진주 유등은 뜨거웠던 2013년을 그렇게 떠나보냈다. 축제 글로벌화와 유료화 논란 진주남강유등축제의 세계 5대 축제 진입이 과제로 부상했다. 해결 방안의 하나로 제시된 것이 축제의 유료화였다. 진주남강유등축제의 유료화는 지자체 의존도가 높은 대한민국 축제의 급격한 변화를 예고했다. 축제 유료화에 대한 지역사회의 부정적인 여론도 있었지만, 축제 글로벌화를 위해서는 반드시 넘어야 할 산이었다. 2015년은 진주남강유등축제의 유료화 원년이었다.유료화 첫 해인 2015년에 32억 원의 수입을 창출해 재정자립도를 80%로 높였다. 이듬해인 2016년에는 유료입장객 30만 명에 총 34억 원의 수입을 기록해 재정자립도는 84%를 기록했다. 이어 2017년에는 유료입장객 41만 명, 수입은 44억 원이었다. 실로 대한민국 축제 사상 최고의 기록이었다. 축제의 완전 자립화와 흑자축제로의 전환이라는 대한민국 축제의 이상을 진주남강유등축제가 실현한 것이었다. 진주남강유등축제의 세계 5대 축제로의 진입은 실현가능한 현실처럼 보였다. 하지만 그것은 희망사항이었다.‘축제 가림막’ 논란이 제기되었다. 유료화를 위해 축제장을 가림막으로 막은 것이 문제가 된 것이다. 지역사회 전반에 걸쳐 축제 유료화에 대한 반대의견이 제기되었다. 정치권으로 확산된 축제 유료화 반대 논란은 결국 정치권의 정치도구화로 인해 ‘무료화’로 되돌아가 가게 된다. 축제 유료화를 통해 글로벌 축제를 향해 달려나가던 ‘유등의 꿈’은 사실상 좌절되었고, 지역축제에 대한 특정 권력의 정치도구화로 진주남강유등축제는 ‘위기’를 맞이한다. 일단의 정치집단에 의한 정치 수단화 과정 속에서 축제는 ‘정체성’을 잃었고, 정치 자원화 과정 속에서 축제는 ‘생명력’을 상실한 것이다. ‘축제의 정치화=축제의 위기’라는 논리가 증명된 것이다. ‘유등의 꿈’ 기로에 서다 대한민국의 축제들은 경제적 파급효과라는 잣대 아래에서 스스로 존재가치를 증명해야 했다. 수많은 축제들이 예산 낭비와 소모성 행사라는 불명예를 안고 축제 현장에서 사라졌다. 이른바 ‘축제의 수난기’이다. 지역축제는 아직도 ‘축제의 위기와 수난기 극복’이라는 과제 앞에서 길을 잃고 서성거리고 있다. 축제 유료화에 대한 비판의 홍수 속에서 ‘축제 산업 시대의 축제 경영’이라는 비전에는 아무도 관심을 두지 않았다. 다만 축제 유료화에 대한 비판적인 입장을 견지한 민심의 향배를 읽은 ‘축제 정치 수단화’만이 전면에 드러났다.제7회 전국동시지방선거에서 진주남강유등축제 전면 무료화가 등장했다. 축제 유료화 당시, 정치권이 주도한 축제의 정체성 흔들기에 이어 축제의 생명력을 좌지우지 하는 정치적 자원화가 시작된 것이다.축제 유료화 이후에도 여전히 축제 예산은 제자리걸음을 했고, 지속가능한 축제 발전의 희망조차도 건져낼 수 없었다. 이런 상황에서 진주남강유등축제는 또다시 정치권이 제기한 ‘축제 무료화’의 중심에 섰고, 무료화 이후에는 ‘축제 유료화’에 대한 모든 책임을 져야 했다.축제 무료화에 대한 시민의 의견을 묻는 설문조사가 실시됐다. 그 결과에 따라 진주남강유등축제는 ‘남강의 개방성을 확보하고 지역민에게 도움이 되는 축제 운영을 위해 진주남강유등축제 입장료 무료화’가 전격 결정되었다. 지난 2018년의 일이다.당시 진주문화예술재단 최용호 이사장은 진주남강유등축제가 다시 무료화된 이후 개최된 초혼점등 행사 자리에서 이렇게 말했다. “축제를 정치에 이용하지 말라” 이 발언은 지역축제에 대한 정치권의 정치 도구화에 대한 경고이자, 지자체의 축제 자원화 움직임에 대한 축제 원로의 따끔한 일침이었다. 무료화 이후 진주남강유등축제는 대한민국 여느 축제와 다를바 없는 평범한 축제로 회귀했다. 더불어 진주남강유등축제를 주최하는 50년 역사의 진주문화예술재단과 진주시 출자출연기관인 진주문화관광재단 통합 논의를 촉발하는데까지 이르게 된다. ‘유등의 꿈’은 복잡한 셈법이 엇갈린 이해관계와 이전투구 속에서 간신히 생명을 부지한 채, 역사의 뒤안길로 발걸음을 옮기고 있다. 유등의 꿈, 진주남강유등전시관 유등의 도시 진주에서 유등을 연중 관람할 수 있는 ‘진주남강유등전시관’이 문을 열었다. 국내 최초의 유등 전문 전시관이자, ‘대한민국 유등 1번지 진주’를 대표하는 상징적인 공간이다. 개관과 함께 ‘유등의 빛과 자연의 빛이 어우러진 시민문화공간’으로 자리매김하고 있다. 지난 2023년 개관에 맞춰 ‘유등의 빛 희망으로 채우다’를 주제로 대한민국 등 공모대전 역대 수상작과 화려한 실크 소망등 터널, 유등의 연원과 진주의 정체성을 표현한 미디어 콘텐츠를 마련해 주목을 끌었다. 현재 박선기·박봉기·정진경 작가와 협업을 통해 유등을 현대적으로 새롭게 해석한 작품을 선보임과 동시에 유등을 상상하고 해석하는 전시 공간도 마련해 관람객의 발길을 모으고 있다.진주남강유등전시관 인근의 물빛나루쉼터와 남강 유람선인 김시민호 등의 공간도 진주여행의 새로운 핫플레이스로 각광을 받고 있다. 물빛 나루 쉼터는 2022년 대한민국 목조건축대전과 2023년 캐나다 우드디자인 앤 빌딩 어워드 최우수상을 수상해 국내를 넘어 세계적인 목조건축물로 아름다움과 우수성을 인정받았다. 남강 유람선인 김시민호는 선상에서 바라보는 진주성과 남강의 물빛을 보며 힐링을 느낄 수 있다. 더불어 강물에 비친 진주성의 야경과 도시풍경을 맛보는 것은 덤이다.진주남강유등전시관은 ‘유등의 꿈’을 담고 있는 공간이다. 물과 불과 빛, 그리고 우리의 소망을 담고자 노력했으며, 유등의 역사성과 정체성을 표현해 내고자 노력한 흔적도 곳곳에 보인다. 조금 더 다듬어 ‘유등의 꿈’이 실현되는 공간으로 자리했으면 하는 바람이다. 아주 오래 전의 일이지만, 소설 ‘유등의 꿈’을 집필한 박응상 작가가 ‘진주 남강 유등 세계 엑스포를 개최하자’는 목소릴 낸 적이 있었다. 대한민국 대표 축제를 넘어 세계 5대 축제 진입을 위한 구체적인 실행 방안으로 제시한 것이다. 진정 진주남강유등축제가 가진 ‘유등의 꿈’을 실현하고자 한다면 ‘검토’가 아닌 ‘실천’이 앞서야 한다. 만약 ‘검토’한다면 ‘유등의 꿈’은 정지할 것이되, ‘실천’한다면 ‘유등의 꿈’은 계속될 것이다.

황경규/진주향당 상임고문

216

통역이 필요한 클래스진주 사투리 진주 사투리 에피소드 하나. TVN 예능프로그램 「알아두면 쓸데없는 신비한 잡학사전」은 분야를 넘나드는 잡학박사들이 가진 지식을 대방출하는 프로그램이다. 특정 주제에 대해 다양한 관점을 제시해 다소 쓸모없어 보이지만 알아두면 흥이 나는, 수다 중심의 여행 프로그램으로 인기몰이를 했다.이른바 알쓸신잡3의 주인공들인 수다 박사 유희열, 잡학 박사 유시민, 문학 박사 김영하, 도시계획 박사 김진애, 과학 사 김상욱이 진주(晋州)를 찾아 떠나는 여행길에서 갑자기 ‘진주 사투리’가 주제로 떠올랐다. 일명, ‘통역이 필요한 진주 사투리 클라스’의 진수가 소개된 것이다. 유시민이 “진주 사투리는 부산 사투리 보다 더 쉽게 못 고친다”면서 진주 사투리를 대방출한다. ‘니 글쿠이 내 글쿠지 니 안글쿠모 내 글쿠나.’ 문학박사인 김영하가 “선생님, 한국말로 좀 부탁 드려요”하면서 박장대소를 한다. ‘우리말이었어?’ ‘맞어? 맞어?’ 하는 가운데 진주 며느리인 도시계획 박사 김진애의 명쾌한 통역이 곁들여진다. ‘니가 그러니까 내가 그러는거지 니가 안 그러면 내가 그럴 리가 있나.’ 사람이 언쟁(言爭)을 하다 보면 흔히 쓰는 용법이다. 진주에서는 굉장히 자주 쓰는 표현이지만, 처음 듣는 이에게는 외계어처럼 들린다. 이것이 바로 ‘통역이 필요한 진주 사투리 클라스’이다. 진주 사투리 에피소드 둘, KBS2 예능프로그램인 「스펀지」는 정보와 실험이 합쳐진 고품격 지식 정보 버라이어티 프로그램이다. 다양한 주제와 실험을 통해 우리에게 새로운 지식을 전달해 주던 인기 프로그램이었다. KBS Entertain:깔깔티비의 「스펀지 레전드」 편에 ‘진주에서 언니를 이렇게 부른다구요? 상상도 못한 정체’라는 이름으로 진주 사투리를 소개하고 있다. 2004년 3월 6일자 방송이니, 20년이 넘었지만 지금 봐도 새록새록하다.‘진주에서 언니를 어떻게 부르는가’라는 질문이 등장한다. 고개를 주억거리던 출연자들은 상상도 못한 답을 내놓는다. 개그맨 홍록기는 ‘자야’, 가수 에스더는 ‘세야’, 가수 박상민은 ‘기집’ 등이다. 물론 오답들이다. 그렇다면 정답은 무엇일까? 바로 ‘응가’이다. 경상도에서는 일반적으로 ‘형’을 ‘성’ ‘세이’ ‘응가’라고 부른다. 이중 ‘성’ ‘세이’는 ‘형’에서 나온 말이고, ‘응가’는 ‘언니’에서 나온 말이다. 진주KBS방송국에서는 진주사람들을 방송에 출연시키고 직접 네이티브 스피커로 정답을 공개했다. ‘응가, 내 하고 같이 가자!’ ‘응가 이기 얼마예요?’ 등의 실전 사투리를 작렬했다. 그리고 ‘떡집 언니’를 ‘떡 엉가’로 부르자 출연자들은 배꼽을 잡았다.스펀지는 프로그램 마지막에 이렇게 적었다. ‘진주는 인심만큼이나 말도 정겹습니다.’ 진주 사투리 에피소드 셋. EBS 교양프로그램인 「장학 퀴즈」는 1973년부터 시작된 고등학생들을 대상으로 하는 국내 장수 퀴즈 프로그램이다. 장학 퀴즈의 초대 진행자는 차인태 아나운서였다. 최근 차인태 아나운서가 모 언론 인터뷰에서 ‘장학 퀴즈와 관련된 다양한 에피소드’를 소개했다. 그중에 하나가 이른바 진주 사투리의 절정으로 불리는 ‘물 고매 사건’이다. 인터뷰 내용은 다음과 같다. “퀴즈의 답이 고구마였는데, 사투리 쓰는 학생이 ‘고매’라고 대답해서 틀린 적이 있어요. 나는 그게 사투리라는 것을 알고 있어서, 그때 속으로 참 안타까웠어요.” 하도 오래된 일이라 당시 사건을 정확하게 기억하는 사람들이 많지 않다. 하지만 대략 기억을 더듬어 보면 ‘물고매 사건’은 다음과 같다.장학 퀴즈 월말 장원전에서 장원을 결정짓는 마지막 문제가 출제되었다. 문제는 ‘일본에서 들여 온 농산물입니다. 식량사정이 어려웠던 농촌에서 구황식품으로 널리 애용된 작물은 무엇일까요?’ 이 문제만 맞히면 역전이 가능했던 진주의 모 고등학생 참가자가 벨을 눌렀다. 그리고 정답을 외쳤다. ‘고매입니다’ 사회를 맡았던 정인태 아나운서는 학생의 대답이 사투리라는 것을 눈치채고, ‘두 음절이 아닌 세 음절’이라고 힌트를 주었다. 그러자 그 학생이 다시 정답을 외쳤다. ‘물 고매!’이것이 바로 ‘진주 사투리의 절정, 물고매 사건’이다. 진주 사투리는 진주의 토양에서 진주 사람들이 오랜 세월 가꾸고 꽃 피운 정신문화의 뿌리이자, 정신문화의 특수성, 보편성, 정체성이 배어 있는 문화유산이기도 하다. 단순한 의사전달의 방편이나 소통의 수단이 아니라 문화를 창조하는 가교(架橋)로서 지역통합과 결속을 다지는 매개체이다. 진주의 정신문화를 가꾸고 꽃 피우는 기본적 자산으로서 길이 전승되어야 마땅하다.예전에는 사투리를 사용하면 웃음거리로 삼거나 ‘고쳐야 하는 것’으로 인식하는 경우가 많았다. 하지만 최근에는 유튜브, 인스타그램 등 소셜미디어를 중심으로 사투리를 소재로 한 콘텐츠가 MZ세대 사이에서 큰 인기를 끌고 있다. 다양한 콘텐츠와 서비스를 통해 대중들과 접촉하면서 ‘사투리의 가치’를 되새기자는 움직임이 늘고 있는 것이다.진주 사투리는 진주의 문화와 정체성을 담고 있다. 알쓸신잡과 장학퀴즈에서 든 사례는 진주 사투리가 가진 우리 말을 더욱 풍부하게 해주는 언어적 자산임을 알 수 있게 한다. 진주 사투리 세상 밖으로 나오다 진주지역만의 독특한 문화적 특성을 반영하고 있는 진주지역의 방언 7,200여 어휘가 수록된 책이 발간되었다. 바로 『진주지역방언집』(장일영, 2002, 금호출판사)이다. 발간 동기는 ‘할머니와 손자 사이에 통역이 있어야 의사소통이 가능해지는 세상에 대한 안타까움’이었다. 저자는 진주 MBC 라디오 프로그램에서 ‘사투리 퀴즈’를 출제한 것이 계기가 되어 진주 사투리를 하나 둘 메모하면서 정리하기 시작했다. 그렇게 해서 탄생한 것이, 『진주지역방언집』이다. 그동안 사람들의 기억속에서 잊혀졌거나, 농담거리 정도로 치부되던 ‘진주사투리’가 전국적인 유명세를 타게 된 순간이었다. 베스트셀러가 된 것은 물론이다.진주 사투리를 대표하던 ‘에나’ ‘하모’ ‘단디’ ‘문디’ 등의 단어가 세상 밖으로 뛰쳐 나온 것이다. 무심코 평상시에 늘 사용하던 진주 사투리가 가진 파워를 새삼 발견하게 된 계기가 되었다. 현재 진주를 대표하는 캐릭터로 전국적인 인기몰이를 하고 있는 ‘하모’가 순수 진주 사투리임은 말할 것도 없다.진주 사람들의 생활언어 몇 가지를 보자. 진주 사람들은 글을 깨우치는 순간부터 ‘정지’가 부엌이고, ‘부석’이 ‘아궁이’임을 눈치채게 된다. 하지만 마당의 ‘삐가리통’과 ‘작수발’은 물론이고 ‘베릉빡’ ‘줄대불’은 도대체 알 도리가 없다. 읽기는 가능하지만 해석은 불가능한 답답함은 책을 통해 곧 해결된다. 삐가리통은 병아리 등을 가두어 기르기 위해 덮어 놓는 싸리나 대나무로 만든 물건인 ‘어리’이다. 작수발은 한끝을 엇결여서 동여맨 작대기로 무엇을 받치거나 걸 때에 쓰는 ‘작사리’이다. 베릉빡은 방이나 칸살의 옆을 둘러 막은 둘레의 벽을 가르켜 ‘바람벽’이라 한다. 줄대불은 벽에 옷을 걸 수 있게 만든 막대를 말하는 ‘횃대’임을 알고 나면 ‘아! 들어본 적 있다’ ‘옛날 우리 집에 다 있던 것들’이라면서 박수를 치게 만든다.진주 사람의 놀이에도 사투리가 점령하고 있다. 봄 날 뒷동산에서 뽑아 먹던 ‘삐삐’는 ‘뺄기’이고, 갓 물오른 소나무 가지를 꺾어 먹던 ‘송구’는 ‘송기’이다. ‘뻔덕’은 좀 높고 평평하며 나무는 없이 풀만 우거진 거친 들을 말하는 ‘버덩’이다. 어릴 적 냇가에서 물수제비 뜨기를 좀 해본 기억이 있다면 ‘빤대치기’를 기억한다. ‘옹구발’은 짐을 싣기위해 지게에 얹는 소쿠리 모양의 물건인 ‘발채’이다. 싸리나 대오리로 둥글넓적한 조개 모양으로 만들어 걸어서 접었다 폈다 할 수 있다. 진주 중앙시장 나무전거리에서 흔히 볼 수 있었던 ‘갈비’는 먹는 소(牛)가 아니라 말라서 땅에 떨어져 쌓인 솔잎인 ‘솔가리’를 말한다.공부도 되고 재미있어 몇 가지 더 소개해 본다.‘데리’는 생소하지만, ‘동네 사람들이 나누어 낸 돈이나 곡물로 음식을 장만하여 나누어 먹는 것’을 뜻하는 진주 사투리이다. ‘소드레’라는 말은 알 턱이 없다. ‘이 사람에게는 저 사람 말을, 저 사람에게는 이 사람 말을 좋지 않게 전해 이간질함’을 뜻한다. 개인적으로 좋지 않은 일이 생겼을 때 ‘오늘 소드레 얹혔다’는 말을 무의식중에 사용한 경험이 있을 것이다.진주지역방언집의 저자 장일영은 머리말에서 다음과 같이 말한다. 방언도 소수 민족어와 비슷한 운명에 놓여 있다. 길을 잘못 들어선 국어정책에다 대중매체의 발달로 지역 간 교류와 의사소통이 활발해지면서 그 소멸속도가 급속히 빨라지고 있다. 얼핏 보기에는 바람직한 현상이라고 할지 모르나 ‘서울말’로서는 지역마다 다른 특유의 말 맛을 살려낼 수가 없다. 따라서 서울에 없는 좋고 아름다운 말은 과감하게 표준어로 올려 겨레의 말살이를 더욱 다양하고 풍부하게 해야 한다. 진주 사람들이 자주 쓰는 진주 사투리.어릴적 씻기 싫어하는 아이들에게 ‘씽냉이’라고 했다. ‘꼬질꼬질하고 지저분한 얼굴’이라는 뜻이다. ‘쏘물다’는 ‘물건의 사이가 비좁거나 촘촘하다’이고, 마땅한 놀이가 없던 시절 적당한 크기의 돌멩이를 갖고 놀던 ‘깔래’는 ‘공기놀이’이다.벅벅 거칠게 문지르는 것을 ‘응때다’라고 말했고, 대견한 사람에게는 ‘싸개라’, 전혀 공감할 수 없는 상황에서는 손을 내저으며 아니라는 몸동작과 함께 ‘상구 아이다’라고 말했다. ‘씨사이’는 실없는 사람이고, ‘엉가’는 사람이나 동물의 배설물이 아닌 ‘언니나 형’을 이르는 말이다.진주 사투리는 엉청난 흡인력을 갖고 있다. 표준어가 아닌 사투리가 가지는 힘이다. 이것이 ‘진주 사투리 클라스’이다. 진주사투리 사전 발간으로 이어지다 『진주지역방언집』 발간 이후, 진주 사투리에 대한 관심이 높아졌다. 2010년에는 『진주 사투리』(조규태, 경상국립대학교)라는 학술서가 발간되기에 이른다. 기존에 발간된 진주 사투리 관련 서적과 현장 채록 작업이 시작되었다. 장일영, 조규태, 이창수 세 사람이 진주 사투리 사전을 쓰기로 마음을 모았다. 진주문화관광재단의 후원으로 『진주 사투리 사전』(장일영, 조규태, 이창수. 2021. 진주문화관광재단)이 출간되었다. 『진주 사투리 사전』은 ‘진주 사투리사전’ ‘진 주사투리의 특징’ ‘진주의 땅이름과 강역의 바뀜’으로 되어 있다. 진주 사투리 사전은 『진주지역방언집』을 바탕으로 ‘진주 사투리의 어휘를 모아 일정한 순서로 배열하여 싣고, 표기법, 발음, 어원, 의미, 용법’을 실었다. ‘진주 사투리의 특징’은 말소리와 특이한 단어, 문법형태소, 땅이름을 싣고 있다. ‘진주의 땅 이름과 강역의 바뀜’은 진주의 땅 이름의 변천사를 적고 있다.『진주 사투리 사전』은 진주 사투리 가운데 ‘특이한 단어’를 소개하고 있다.‘간게이’는 소금에 절인 생선이다. 진주에서는 ‘간게이’와 같이 생선의 종류에 ‘간’을 붙여 만든 말이 많이 있다. ‘간 깔치, 간 고등애, 간 조구’ 등이 그 예이다. 덧붙이자면 ‘간 조구’는 ‘소금에 절인 생선인 조기’를 말한다.비 온 뒤 마당에 자주 출몰하는 ‘거시’도 있다. 바로 지렁이를 말한다. ‘노란 조시’는 생소하다. 진주지역에서 달걀 껍데기 안쪽에 있는 단백질로 된 흰 부분을 가리킨다. 힌 조시에 둘러싸여 있는 생명체를 ‘노란 조시’라고 한다. 아침과 저녁에 생기는 노을은 ‘북새’이고, ‘살 밖’은 사립문을 말한다. 진주 사투리 중에 긍정적이면서 부정적인 뜻으로 사용되는 용어가 있다. 바로 ‘세건’이다. 용례를 들자면 ‘어린애 줄 알았더니 제법 세건이 들었네?’ 혹은 ‘세건이라고는 눈꼽만큼도 없네’이다. 표준말로는 ‘소견(所見)’이다. 대구지역에서는 ‘시건 없는 짓 하지 마라,’ ‘시건머리가 고거밖에 안돼?’로 사용된다.진주사투리에서 가장 널리 사용되는 말은 ‘소풀’이다. 진주사람이면 소가 먹는 풀(草)로 이해하는 사람은 적을 것이다. 표준어로 ‘부추’이다. 충청도와 전라도 지역에서는 ‘솔’이라고 하기도 하고, 전라도 서부 일부 지역에서는 ‘소불’이라고 한다. ‘소풀’로 만든 찌짐의 종류를 ‘정구지’라고 부르는건 다들 잘 아실 것이다. 진주지역에서 사용되는 특이한 말 중에 ‘칼클하다’라는 말이 있다. 표준어로는 ‘깨끗하다’인데, ‘모욕탕에 가서 칼클키 씻고 오이라’ ‘일을 매듭질라마 칼클하이 끝내야지’등의 용례가 있다. 마지막으로 부모님들이 손가락을 하나 둘 접으면서 세는 숫자는 아직도 기억날 것이다.‘하나, 둘, 서이, 너이, 다아, 여서, 일고, 여덜, 아호, 열, 수물, 서른, 마은’ ‘진주 사투리가 진주의 토양에서 진주 사람들이 오랜 세월 가꾸고 꽃피운 문화’라는 점에 전적으로 동의한다. 사투리의 저력이 발휘된 이야기 한국 해병대의 산 증인인 공정식 전 해병대사령관이 언론인터뷰를 통해 ‘한국전쟁 당시의 일화’를 소개했다. 인민군에게 통신기를 빼앗기자, 제주도 방언을 암호로 사용한 이야기이다. 한국전쟁 당시 해병 1연대가 SCR-300 무전기를 쓰고 있었는데, 몇 개가 적의 수중에 넘어갔다. 인민군은 국군의 통신기를 이용해 통신 내용을 듣고 역습을 했다. 이에 공정식 사령관은 대평양전쟁 당시에 국군과 같은 처지에 있었던 미 해병대가 나바호 인디언 언어를 암호로 사용했던 것을 기억해 냈다. 제주도 출신 병사들을 암호병으로 차출했다. 제주도 방언은 제주 사람이 아니면 알아들을 수 없었다. 당연히 인민군이 국군의 통신내용을 훔쳐 들을 수 없었다. 전투가 끝난 뒤 이른바 ‘사투리 통신’의 공로로 당시 통신대장이었던 이판개 대위는 동성무공훈장을 받았다. 『진주사투리사전』 미국 프린스턴 대학 한국학 컬렉션 소장 진주 고유의 토박이 말을 알리는데 공헌하고 있는 『진주사투리사전』이 미국 프린스턴 대학교의 한국학 켈렉션에 소장되었다. 기증된 책은 프린스턴 대학교 도서관 시스템에 등록되며, 도서관을 이용하는 모든 방문객들의 열람이 가능하다. 진주 사투리에 애정을 가진 민간 연구자에서 시작된 『진주지역방언집』은 진주사람들이 1000년 이상 사용해 온 진주 고유의 토박이말을 모은 『진주사투리사전』 발간으로 이어졌다. 더불어 한류를 타고 미국 대학에까지 진주사투리가 전해졌다. TVN 교양 프로그램인 「알뜰신잡3」에서 잡학박사 유시민의 말을 인용한 ‘통역이 필요한 진주 사투리의 클라스’는 이제 진주를 넘어 세계로 나아가고 있다. 진주 사투리에 대한 새로운 관심이 필요한 시대이다.

글 황경규/진주향당 상임고문/ 손글씨 우제 강봉준

435

영화와 드라마에서 진주를 발견하다바보상자 속 진주 영화(MOVIE)와 드라마(DRAMA)는 각박한 현대 생활의 탈출구이다. 명절에 친구, 연인들과 찾던 영화관의 추억과 안방극장의 터줏대감으로 자리 잡은 드라마는 시간이 지나도 그 영향력을 잃지 않고 있다. 386세대라면 기억하실 것이다. 추석과 명절이면 만날 수 있었던 ‘성룡’과 한때 홍콩 느와르를 주름잡았던 ‘주윤발’은 ‘홍콩영화 폐인’이라는 신조어를 만들기도 했다. 물론 한참 오래전의 일이다.OTT(Over The Top)가 주름잡고 있다. 인터넷을 통해 다양한 플랫폼으로 사용자가 원할 때 방송을 볼 수 있는 일종의 VOD 서비스이다. 물론 영화나 드라마가 주는 추억을 제공하는 서비스는 아니다. 언제 어디서나 자유의지에 따라 골라볼 수 있는 새로운 플랫폼이다. 대표적으로 넷플릭스, 디즈니 플러스, 티빙, 애플 TV+, 웨이브 등이 뜨고 있다. 안방극장을 독차지했던 아침드라마와 지상파방송이 타격을 입고 있다는 점은 아쉬운 대목이다.그럼에도 영화와 드라마가 가진 파워는 여전하다. 여행코스를 정할 때 ‘00영화 촬영지’ 또는 ‘00드라마 촬영지’ 등의 인기 명소를 최우선으로 찾아보는 경우가 일반적이다. ‘금강산도 식후경’이라는 격언에 어울리지 않게 ‘맛집 찾기’은 어느새 후 순위로 밀려난 지 오래이다. 이처럼 방송 드라마나 영화를 통해 ‘명소(名所)’로 등극하는 지역이 많아지고 있다. 영화와 드라마 등의 미디어 촬영 장소로 노출된 이후, 지역의 인지도와 방문자 수가 급증하는 사례가 등장하고 있는 것이다.천재적인 두뇌와 자폐 스펙트럼을 동시에 가진 신입 변호사 우영우의 대형 로펌 생존기를 다룬 ENA 드라마 「이상한 변호사 우영우」에서 ‘우영우 팽나무 에피소드’가 촬영된 창원 동부마을은 30가구, 60여 명이 농사를 지으며 사는 작은 마을에 불과했다. 드라마가 방영된 2022년 하루 평균 1천여 명이 방문하는 유명세를 겪었다. 그리고 ‘우영우 팽나무 가는 길’ 팻말과 우영우를 상징하는 고래벽화가 생기면서 이른바 ‘핫플’로 등극했다. 드라마와 영화가 가진 영향력 덕분에 방송 프로그램 홍보를 위한 예산을 따로 세우는 지방자치단체들이 늘어날 정도였다. ‘드라마와 영화 속에서 자신이 사는 고장을 발견하는 재미’와 자신이 살고 있는 도시에 대한 자부심과 긍지를 일깨우는 동기부여의 계기가 되기 때문이다. 역사 도시 진주는 천년의 역사와 천혜의 자연경관을 자랑한다. 그래서 드라마와 영화 촬영지로도 사랑받고 있다. 영화(映畫) 논개(論介) 임진왜란 당시 왜장을 껴안고 의암에서 순국한 의기 논개(義妓 論介)를 다룬 영화는 2편이다. 윤봉춘(尹逢春) 감독의 영화 「論介」는 1956년 개봉했다. 주연은 김삼화(金三和)와 최성호(崔星湖)이다. 당시 영화 포스터를 보면 ‘韓國 最高의 大스펙타클 超巨作’이라는 선전 문구가 눈에 띈다. 그리고 ‘矗石樓의 悲話 倭將을 끼여 않고 죽은 論介의 설음은?’이라는 소개 문구도 보인다. 한국영화주식회사(韓國映畵株式會社)가 제작한 이 영화의 원작(原作)은 유치진(柳致眞, 1905~1974)이다. 출연자로는 성소민, 이해룡, 김승호, 윤상희, 김미선, 고춘반, 조항, 임운학, 김칠성이다. 한국영상자료원(KOFA)의 한국 영화 데이터 베이스에서 열람할 수 있다. 이형표 감독의 영화 「논개」는 1972년 개봉했다. 주연은 김지미, 신성일, 최불암이다. 주연 배우로는 김지미, 신성일, 최불암을 비롯해 김성원, 오경아, 주증녀, 박암, 신일룡, 박옥초, 최삼, 문태선, 박혜숙, 손전, 이예성, 조덕성, 정미경, 이연숙, 연운경, 김월성, 한명환, 노사강, 김경오, 추봉, 박일, 장인한, 김승남, 임동훈, 박달, 박양미, 전숙, 최석, 박부양, 이운규, 이영우, 박상진, 하옥진, 최용해 등이다. 영화 「살인의 추억」과 죽봉터널 봉준호 감독의 영화 「살인의 추억」은 한국 영화사에 큰 족적을 남긴 작품 중의 하나이다. 2003년에 개봉한 이 영화는 경기도 화성 연쇄 부녀자 살인 사건을 다루었다. 뛰어난 연출과 배우들의 열연으로 관객들을 사로잡은 이 영화는 개봉 이후 많은 찬사를 받으며 한국 영화의 새로운 기준을 세웠다는 평가를 받았다. “밥은 먹고 다니냐?” 영화 살인의 추억에서 어둠이 잔뜩 내려앉은 터널로 걸어가는 용의자 박현규(박해일 분)에게 박두만(송강호 분)이 던진 대사이지만 영화 전반을 이끌어 가는 핵심적인 질문이기도 했다. 미제사건의 비극과 경찰 조직의 한계를 한꺼번에 보여주는 대목이다.봉준호 감독은 어둠으로 가득한 터널의 끝이 보이지 않아 ‘사건이 암흑 터널처럼 해결하기 쉽지 않다는 느낌’을 줄 수 있어 촬영지로 선택했다고 한다. 영화 살인의 추억에서 촬영된 곳은 바로 진주시 정촌면 화개길 194번지 121에 있는 ‘죽봉터널’이다. 죽봉터널 앞에는 ‘위험장소(투시불량)’이라는 안내판만 덩그러니 붙어 있다. 한국 영화사의 새로운 이정표를 세운 영화 「살인의 추억」 촬영지인 진주 죽봉터널에 대한 안내문은 찾아보기 어렵다. 아쉬운 대목이다. 영화 「진주의 진주」와 삼각지 다방 김록경 감독의 독립영화 「진주의 진주」는 철거 예정인 삼각지 다방이라는 문화공간을 지키고 싶은 예술가와 돈을 벌어야 하는 다방 주인과의 갈등을 다룬 영화이다. 주인공의 이름 역시 진주이다. 진주(晋州)라는 공간에 대한 애정이 묻어 있는 영화로 주연에는 이지현, 문선용, 임호준, 이정은 등의 배우가 출연했다.「진주의 진주」의 촬영지는 진주(晋州)이다. 영화에는 오죽광장(진주시 봉곡동)과 진주역(晋州驛) 등 다양한 진주의 명소가 등장한다. 그중에 진주 ‘삼각지 다방’은 진주 지역 문화예술인들이 60여 년간 즐겨 찾는 만남의 장이자, 사랑방으로 이용되었던 실제 공간이다. 김록경감독은 ‘레트로가 유행하지만 정작 오래된 공간은 사라지고 있는 현실을 고민하는 과정에서 탄생한 영화’라고 밝혔다. 2024년 개봉했다. TVN 드라마 「철인왕후」와 지신정(止愼亭) ‘조선 중전 영혼 가출 스캔들’이라는 부제가 붙은 「철인왕후」는 불의의 사고로 대한민국 대표 허세남 영혼이 깃들어 ‘저 세상 텐션’을 갖게 된 중전 김소용(신혜선 분)과 두 얼굴의 임금인 철종(김정현 분) 사이에서 벌어지는 영혼 가출 스캔들을 다룬 드라마이다.「철인왕후」에서 철종의 별장으로 등장한 곳이 바로 ‘지신정(止愼亭)’이다. 드라마에서 철종이 중전의 손을 잡고 걸어가는 모습 앞으로 지신정(止愼亭)이라는 현판이 보인다. 지신정(止愼亭)은 허준(許駿, 1844~1932)의 호(號)이자, 만년에 기거한 곳이다. 허준 선생은 수많은 재산을 자식들에게 물려 주지 않고 친지들과 빈민들에게 나누었다. 그중 일부를 출연해 의연기구인 ‘허씨의장’을 만들었다. 『진양속지 증보』에 기록된 지신정(止愼亭)과 관련한 기록은 다음과 같다. ‘주의 동쪽 지수면 승산촌의 목양산(木陽山) 아래 신독곡(愼獨谷)에 있는데, 승선(承宣) 허준(許駿)이 짓고 연재(淵齋) 송병준(宋秉濬)이 명명한 집이다. 애산(艾山) 정재규(鄭載圭)가 기문을 지었다.’철인왕후에서는 지신정과 함께 진주 비단이 소재로 등장하기도 했다. 철인왕후는 20부작으로 2020년 12월 12일부터 2021년 12월 14일까지 방송되었다. SBS 드라마 「더 킹 : 영원의 군주」와 문산성당(文山聖堂) 「더 킹 : 영원의 군주」는 악마에 맞서 차원의 문(門)을 닫으려는 이과(理科)형 대한제국 황제 이곤(이민호)가 주인공이다. 그리고 문과(文科)형 대한민국 형사 정태이 두 세계를 넘나드는 공조를 그린 로맨스 드라마이다. 이곤 역에 이민호, 정태을 역에 김고은이 출연해 화제를 모았다. 「더 킹 : 영원의 군주」에서 주인공인 이곤이 정태을에게 부모님의 러브스토리를 들려 주며 함께 거니는 배경으로 나온 공간이 바로 문산성당(文山聖堂)이다. 문산성당은 진주시 문산읍 소문리에 있는 성당이다. 1899년 진주 최초의 성당으로 진주 본당 이외에 24개의 공소 중에 소촌 공소가 1905년 소촌 본당으로 승격되었고 뒤에 지금의 문산성당이 되었다.문산성당의 교회당과 강당은 우리나라 근·현대사에 있어 지방에서 활동한 외국인 선교사들의 실태를 상징적으로 보여주는 건물이다. 특히, 현재 강당으로 사용되고 있는 건물은 한옥 성당 건물로서, 한국 성당 건축 양식의 변화를 알 수 있게 해준다. 더 킹 : 영원의 군주는 16부작으로 2020년 4월 17일~6월 12일까지 방영되었다. TVN 드라마 「60일 지정생존자」와 촉석루(矗石樓)·진양호(晋陽湖) 「60일 지정생존자」는 미국 드라마를 원작으로 하고 있다. 대통령을 잃은 나라에서 유일하게 살아 남은 한 사람의 60일간의 이야기를 그린 드라마이다. 갑작스러운 국회의사당 폭탄 테러로 대통령을 잃은 대한민국에서 환경부 장관 박무진이 60일간의 대통령 권한대행으로 지정되면서 테러의 배후를 찾아내고 가족과 나라를 지키며 성장하는 이야기를 그린 드라마이다. 박무진 역의 지진희를 비롯해 허준호, 배종옥, 이준혁, 강한나 등의 스타들이 출연했다.「60일 지정생존자」에서 박무진 대통령 권한대행이 자신을 통수권자로 인정하지 않고 군사 쿠데타를 일으킨다는 정보를 접수한다. 문제를 해결하기 위해 이관문(최재성 역) 합참의장을 찾아간다. 박무진 대통령 권한대행과 이관문 합참의장이 만난 곳이 바로 촉석루(矗石樓)이다. 그리고 이관문 합참의장에게서 쿠데타를 막겠다는 답변을 듣지 못한 박무진 권한대행이 “잠깐 쉬었다 가죠”라는 말과 함께 석양이 지는 진양호(晋陽湖)를 바라보며 회상에 잠기는 모습이 방영되었다.진주의 촉석루(矗石樓)는 진주성을 대표하는 건축물이며 진양호(晋陽湖)는 수려한 자연경관을 자랑하며, 진주와 서부경남 시민들의 휴식공간으로 이용되고 있다. 진주 8경의 하나인 진양호 노을과 석양으로 유명하다.「60일 지정생존자」는 16부작으로 2019년 7월 1일~8월 20일까지 방영되었다. KBS2 드라마 「징크스의 연인」과 논개시장(論介市場) 드라마 「징크스의 연인」은 세상 모든 것이 불행한 자신의 삶을 숙명으로 여기고 순응하며 사는 한 인간 남자와 저주를 풀기 위해 미지의 세상 밖으로 뛰어든 여신이 잔혹한 운명을 뛰어넘으며 펼치는 판타지 로맨스 드라마이다. 서현, 나인우, 전광렬, 윤지혜, 기도훈 등이 출연했다.진주 올로케이션이었던 「징크스의 연인」은 진주 논개시장을 주 무대로 남가람공원, 국립진주박물관 등의 관광명소와 진주시 곳곳을 카메라에 담았다. 더불어 진주 출신 배우와 아역 보조 출연자의 출연으로 연기지망생들에게 기회의 장이 되기도 했다. 진주 논개시장은 중앙시장 중앙길의 커다란 시계를 기준으로 왼쪽에 형성된 시장이다. 최근 각광을 받고 있는 올뺨 야시장은 매주 2천명의 관광객이 방문할 만큼 문전성시를 이룬다. 진주논개제와 진주문화유산 야행 등의 행사와 연계해 진주의 새로운 명소가 되고 있다.남가람공원은 남강 바로 옆 대나무 숲길에 조성되어 있다. 울창한 대나무 숲이 장관이며, 조명의 안내를 따라 남가람 별빛 길을 걸으면 대나무 숲의 바람 소리를 들을 수 있다. 도심속 휴식공간으로 최적의 공간이다.드라마 「징크스의 연인」은 16부작으로 2022년 6월 15일~8월 4일까지 방영되었다. TVN 드라마 「위대한 쇼」와 비단길 청년몰·목공예전수관·진주냉면 「위대한 쇼」는 전 국회의원 위대한이 국회 재입성을 위해 문제투성이 사남매를 가족으로 받아들이며 벌어지는 이야기를 담은 드라마이다. 위대한 역에 송승헌, 이선빈, 임주환 등이 출연했다. 「위대한 쇼」의 진주 촬영지는 진주중앙시장 비단길 청년몰에서 시작된다. 비단길 청년몰은 열정과 도전정신을 가진 청년 상인들과 전통시장 활성화를 위해 2018년 12월 개장했다. 다음 촬영지는 진주목공예전수관이다. 진주 목공예의 우수성을 널리 알림과 동시에 일상에서 사용되는 다양한 제품을 직접 만들고 체험하는 공간이자, 진주 목공예를 계승·발전시켜 나가는 공간으로 자리매김하고 있다. 진주는 예로부터 소목장 등 전통 목공예가 다양한 형태로 전승되고 있는 곳이다. 상, 장, 농 등의 가구와 궁궐에서 사용하는 함과 같은 가구류를 궁궐에 진상하기도 했다. 대한민국 3대 냉면의 하나인 진주냉면(晋州冷麪)도 소개되었다. 「위대한 쇼」는 16부작으로 2019년 8월 26일~10월 15일까지 방영되었다. MBC드라마 「연인」과 진주역차량정비고 드라마 「연인」은 병자호란을 겪으며 엇갈리는 연인들의 사랑과 백성들의 생명력을 다룬 휴먼역사 멜로 드라마이다. 주인공인 이장현 역의 남궁민과 유길채 역의 안은진이 출연했다.백상예술대상 드라마 작품상을 수상한 「연인」은 극중에서 한복전이 열린다. 이 한복전이 개최된 공간이 바로 진주의 ‘진주역 차량정비고’이다. 진주역차량정비고는 일제강점기인 1925년 진주역과 함께 건립되었다. 원래 명칭은 ‘진주역 기관구’로 2005년 국가등록문화재 제202호로 지정되었다. 진주역차량정비고에는 한국전쟁 당시 총탄 흔적이 그대로 남아있는 산 역사의 현장으로 기억되고 있다. 현재는 진주철도문화공원의 핵심 공간으로 많은 행사가 개최되고 있다.드라마 「연인」은 21부작으로 2023년 8월 4일~11월 18일까지 방영되었다. 진주는 영화와 드라마 촬영지 이외에도 각종 방송 프로그램을 통해 전국으로 소개되었다. 대표적인 프로그램으로 「김영철의 동네 한바퀴」 「식객 허영만의 백반기행」 「박종인의 땅의 역사」 「박원숙의 같이 삽시다」 등이 있다. KBS1 교양프로그램 「김영철의 동네 한바퀴」 「김영철의 동네 한 바퀴」는 속도의 시대에 잃어버리고 살았던 동네의 숨은 매력을 재발견하면서 팍팍한 삶에 따뜻한 위안을 전하는 도시 기행 다큐멘터리 프로그램이다. 김영철의 동네 한바퀴에 진주가 소개된 것은 2020년. ‘보배롭다, 그 이름 –경남 진주’라는 프로그램명으로 방송되었다. 김영철의 동네 한 바퀴는 진주의 여러 곳을 소개했다. 진주상공회의소의 전신인 ‘상무사(商務社)’와 진주를 대표하는 음식인 ‘진주육회비빔밥’, 진주 중앙시장의 한복공방, ‘촉석루와 의기논개’, 은장도 공방 ‘쇠모루’와 사라지지 않아 아름다운 진양호와 수몰마을의 마지막 주민과의 만남도 가졌다.상무사는 1895년(고종 3) 보부상 등 과거의 상업조직을 정비해 새로 설치한 상업기관으로 진주상공회의소의 전신이다. 상무사 건물은 건축물로는 충청남도 예덕상무사와 더불어 조선시대 관아 건축의 전형적인 평면구성을 볼 수 있는 드문 사례이다. 현판을 통해 대한제국과 일제강점기를 전후한 보부상의 활동상황과 진주지역의 경제활동상황을 볼 수 있어 경제사적인 의미가 크다. 현재 진주시 옥봉길15번길 5에 있다. 진주 실크의 명성을 직접 눈으로 확인할 수 있는 공간이 있다. 바로 진주 중앙시장의 한복 공방들이다. 진주 비단으로 한복을 지어 입는 사람들은 모두 중앙시장 한복 공방을 찾았다. 지금도 한복 공방은 진주 비단의 역사를 이어가려 애쓰는 공간으로 남아 있다. TV조선 교양프로그램 「식객 허영만의 백반기행」 「식객 허영만의 백반기행」은 식객 허영만이 소박한 동네 밥상에서 진정한 맛의 의미와 가치를 찾는 교양 프로그램이다. 식객 허영만의 백반기행에 소개된 진주음식은 진주비빔밥의 대명사인 ‘제일식당’, 못생겼지만 별미인 아귀 수육과 복국 맛집인 ‘하동집’, 흑돼지 갈비 수육으로 유명한 ‘산청흑돼지’, 별미 거지탕 ‘평양빈대떡’, 국밥의 일인자 ‘송가네 국밥’ 등이다. TV조선 교양프로그램 「박종인의 땅의 역사」 「박종인의 땅의 역사」는 날 것 그대로의 역사를 기반으로 땅에 남아 있는 역사 흔적을 파헤쳐 보고 의심과 뒤집어보기를 통해 우리가 몰랐던 우리의 역사를 앞뒤 재지 않고 있는 그대로 알아보는 프로그램이다.박종인의 땅의 역사에서는 ‘진주, 그 사람들이 사는 법(64회)’ ‘지워진 이름, 잊힌 기억 민초들의 땅, 진주(12회)’이 방송되었다. ‘진주, 그 사람들이 사는 법(64회)’에서는 남강과 의기 논개를 비롯한 진주역사를 써 내려간 진주 사람들의 이야기를 담았다. ‘지워진 이름, 잊힌 기억 민초들의 땅, 진주’에서는 ‘남강이 피로 물들던 날, 선조는 도주 중이었다, 태평회맹도의 비밀과 진주성전투’에 대한 이야기를 풀어냈다. KBS 교양프로그램 「박원숙의 같이 삽시다」 「박원숙의 같이 삽시다」는 인생 후반전을 준비하는 싱글 여배우와 여가수들이 같이 모여 살면서 인생의 새로운 맛을 찾아가는 교양 프로그램이다. 「박원숙의 같이 삽시다」 15화에 ‘가수 혜은이의 61년 전 추억의 장소’편이 방송되었다. 혜은이는 61년 전 추억이 담긴 진주의 ‘진주성 촉석루’와 ‘의암’을 찾아서 자신의 사연을 소개했다. 영화나 드라마가 화제가 되면 ‘촬영지’는 SNS의 핫 게시물로 떠오른다. 저마다 촬영지를 방문하고 인증 샷을 올리면 이른바 명소로서의 인지도 역시 증가한다. 진주는 영화와 드라마, 방송 프로그램을 통해 ‘진주의 가치’를 알리고 있다. 영화나 드라마, 방송프로그램 속에 소개된 진주의 명소를 알리기 위한 노력도 필요해 보인다.

황경규/진주향당 상임고문

442

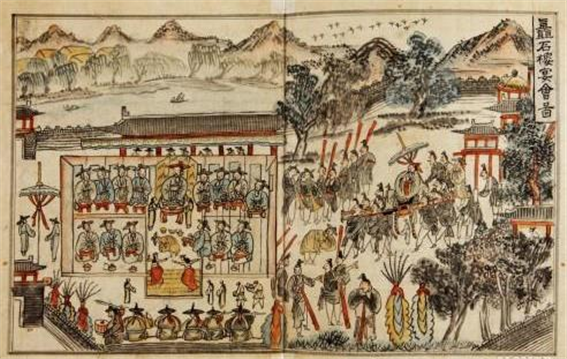

세상에서 가장 맛있는 진주 음식 이야기 진주 식탁 세상에서 가장 맛있는 ‘진주의 식탁’으로 초대한다. 진주의 식탁은 오래전부터 내륙과 해양의 산해진미를 풍성하게 차려졌다. 전통의 맛은 전통의 맛대로, 현대의 맛은 현대의 맛대로 진주 고유의 상차림은 오랜 역사를 자랑한다. 다소 생소한 교방음식(敎坊飮食)을 필두로 한 진주 전통의 풍류(風流) 밥상, 맛의 시간여행을 만끽하게 하는 추억의 간식인 수복빵집, 최근에 한국의 찐 매운 맛을 보여준 진주 고추로 만든 버거(BURGER)에 이르기까지 진주 음식은 시대와 세대를 가리지 않고 이어지고 있다. 세미진(世味晋), ‘세상에서 가장 맛있는 진주 음식이야기’는 교방문화(敎坊文化)의 본산인 진주 교방음식(敎坊飮食)에서 시작한다. 한상 차림의 품격, 교방음식(敎坊飮食) ‘진주의 교방음식’은 영남의 교방 연향 음식에서 유래한다. 교방연향은 술 잔을 올리는 절차와 격식에 따라 음식과 가무의 내용이 달라졌다. 그리고 연향에 제공된 음식은 궁중 연향의 음식과 지방의 향토성을 반영한 재료를 이용했다. 일반적으로 교방 연향 음식은 의례의 시간 차에 의해 차례로 제공되었다. 이로 인해 교방음식은 의례의 절차에 따라 온도와 조리법을 선택했고, 기본적으로 술과 어울리는 음식이 제공되었다. 경상도 관찰사인 이민구(李敏求)가 1624년 진주 촉석루에서 연회를 개최했다. 이 연회에 참석한 김경조(金慶祖, 1583~1645)가 화공을 불러 그림을 그리도록 했는데 이것이 「촉석루연회도(矗石樓宴會圖)」이다.촉석루연회도에서 음식과 교방의 가무를 갖춘 교방 연향의 모습을 볼 수 있다. 관찰사의 앞에 놓인 상차림은 둥근 원반에 개인 상차림이 제공되었다. 나머지 15명에게 제공된 음식도 개인 독상인데, 관찰사보다는 작은 상이다. 작은 독상에 2~3가지의 음식이 제공된 것은 몇 차례의 코스 요리가 남아 있기 때문이다. 촉석루연회도에 나타난 음식은 상세히 알 수 없다. 다만 지금처럼 여러 사람이 둘러 앉아 먹을 수 있는 다인상(多人床) 차림이 아니라 일인상(一人床) 차림이라는 점과 코스 요리 형식으로 제공되었다는 점은 알 수 있다. 이것이 교방 연향 음식의 특징이다. 다산(茶山) 정약용(丁若鏞)이 1780년 진주를 방문한다. 당시 진주목사 홍화보(洪和輔)는 사위인 정약용을 위해 촉석루에서 연회를 준비한다. 다산시문집(茶山詩文集)에 정약용을 위한 진주 관아의 환영 의례에 관한 기록이 보인다. 내일 촉석루에서 잔치를 벌일 것이니, 아무는 음식을 맡으라. 술이 향기롭지 않고 회(膾)가 풍성하지 않으면 너에게 죄가 있다. 아무는 관악기(管樂器)와 현악기(絃樂器)를 맡으라. 만일 음악 소리가 조용하고 화평하지 않고 슬프고 낮고 급박한 것이 있으면 너에게 죄가 있다. 아무는 광대와 기생 등을 맡으라. 모든 포구락(抛毬樂)·처용무(處容舞) 등속이 음률에 맞지 않은 것이 있으면 너에게 죄가 있다. 그 이튿날 아침에 절도사가 대장기(大將旗)와 대장고(大將鼓)를 앞세우고 촉석루에 올랐다. 기록에 의하면 다산 정약용을 위한 연회 오른 음식은 영남지방의 연회에 올랐던 단골 음식인 회(膾)이고, 교방 가무악(歌舞樂)인 포구락무와 처용무, 그리고 교방의 주인공인 예기(藝妓)가 등장하고 있다. 여기서 교방문화의 3대 핵심이 교방악가무·교방음식·교방예기임을 알 수 있다. 더불어 교방문화의 본산인 진주(晋州)가 보유하고 있는 진주 전통 풍류밥상의 원류를 발견할 수 있다. 미국 공사관으로 파견됬던 조지 포크(George Clayton Foulk, 1856.10~1893.8.)에 의하면 1884년 11월 25일 진주객사(晋州客舍)에서 제공했던 진주 음식의 종류를 알 수 있는 기록이 있다.미공사관 조지 포크는 1884년 11월 25일 진주를 방문해 진주병마절도사가 있는 진주성을 거쳐, 진주객사에 도착했다. 저녁을 먹기 전에 약주와 떡을 비롯한 전채(前菜)요리를 대접받았다. 저녁 식사로는 튀긴 쇠고기(육전), 닭고기, 구운 죽순, 무국, 삶은 달걀이 제공되었다. 진주는 조선시대 영남우도의 대표적인 지역으로 병마절도사와 목사가 근무를 했다. 1897년 대한제국 선포 이후에는 경상남도 관찰사가 임명되는 등 영남의 행정중심지로도 기능했다. 이에 따라 공식적인 연향이 많았고 연향에 제공된 음식 수준도 매우 높았다. 함안수령 오횡묵(吳宖黙)이 1890년 1월 11일, 진주관아를 방문한 후에 내아(內衙)에서 차려낸 아침 음식을 맛보고는 “처음 보는 서울 음식 솜씨였다”며 감탄하면서 시(詩)를 한 수 지었다.오횡묵의 시에 나타난 진주목관아에서 제공된 음식은 닭, 돼지, 술, 면에 이어 생선, 과일, 차(茶)가 제공된 것으로 나타났다. 진주 전통 풍류음식의 꽃, 교방연향음식 진주의 교방음식은 교방의 연향 음식을 원류로 하고 있다. 따라서 진주 교방음식은 진주를 대표하는 전통음식이라고 해도 무방할 것이다. 진주비빔밥 명인이었던 정계임은 진주교방음식을 다음과 같이 정리했다. 진주교방음식으로는 유곽(乳槨), 도미찜, 가오리찜, 서대, 조선잡채, 닭찜, 묽은 탕, 해삼전, 백합 회 등을 예로 들었다. 더불어 이러한 교방음식은 기본적으로 술의 절차에 어울리는 요리들로 구성되었다. 대표적으로 유곽과 조선잡채를 소개한다. 유곽(乳槨)조갯살과 같은 생 재료 및 볶음 재료를 조개껍데기에 담아 석쇠에 굽는 요리이다. 진주에서는 백합 대신 개조개의 살을 바르고 소고기와 방아 잎을 버무려 껍데기에 구워낸다. 조선잡채진주의 대표적인 연향 음식이다. 콩나물, 고사리, 소고기, 버섯, 도라지 등을 겨자 소스에 버무려 잡채를 만들었다. 이것을 진주지역에서는 조선잡채라 했다. 영남의 교방 연향 음식이 영남지역을 대표한 진주지역에서 행해진 연향(宴享)을 통해 자연스럽게 진주의 교방음식으로 변천되었다고 보는 것이 일반적이다. 따라서 진주의 교방음식은 첫째, 술과 함께 먹을 수 있는 요리로 남해안의 풍부한 해산물을 사용했다. 둘째, 궁중의 연향 음식을 기본으로 진주의 향토 재료를 활용했다. 셋째, 진주 교방음식은 풍류와 멋을 간직했다. 영남 교방 연향에 제공된 음식은 술(酒)을 중심으로 한 음식이었기 때문에 탕(湯)이 필수적으로 제공되었다. 더불어 밥 보다는 냉면, 국수와 같은 면(麵)요리를 제공했다. 진주의 냉면, 고성의 국수가 대표적이다. 교방음식의 맥을 잇다, 진주 한정식 진주의 지정학적 위치를 고려해 보면 경남 서부의 교통중심지이자, 지리산의 청정 농산물과 남해 바다의 싱싱한 수산물을 가까이 할 수 있는 지역이다. 이로 인해 그야말로 산해진미(山海珍味)의 음식문화가 일찍부터 발달했다. 특히 교방의 연향 음식은 진주를 대표하는 ‘진주음식의 꽃’으로 이름났다.조선 중기 음식문화의 꽃을 피웠던 교방음식의 맥을 잇고 있는 것이 ‘진주 한정식’이다. 학계에서는 ‘진주 한정식이 교방음식과 상차림의 명맥을 유지하고 있다’고 본다. 일제강점기를 거치면서 교방음식의 맥이 끊기긴 했지만 진주 한정식을 통해 진주 교방음식의 화려함과 맛을 경험할 수 있다는 사실은 매우 다행스럽다.진주 한정식은 상차림이 우아하고 화려하다. 일단 음식을 대하면 대접받는다는 느낌에 기분이 절로 좋아진다. 예전처럼 일인상(一人床)이 아니라 다인상(多人床)이긴 하지만 내어놓는 음식 하나 하나에 정성이 느껴진다. 다인상이긴 하지만 음식이 한 상차림에 끝나지 않는다. 이른바 코스별로 서 너 차례 나뉘어 제공된다. 갖가지 일품요리가 나올 때 마다 입맛이 절로 나는 것이 진주 한정식의 매력이다.진주 한정식의 메뉴는 정해져 있지 않다. 계절별로 다양한 음식이 제공된다. 청정 바다에서 공수해 온 해물로 만든 해물 요리는 그야말로 최고이다. 문어·낙지·전복·조개·가오리를 이용한 해물찜·해물전·조개구이·백합탕 등은 신선함과 맛에 있어서 엄지를 치켜 올릴 수 밖에 없다. 지리산을 중심으로 생산되는 각종 나물은 다양한 요리로 재탄생한다. 각종 해산물에 쇠고기·고사리·도라지·산채를 겨자에 무쳐 낸 조선 잡채는 한 접시만으로 만족하지 못할 정도로 입맛을 당겨댄다.교방음식은 술과 함께 하는 접대 음식의 범주에 들어간다. 따라서 교방음식 한 상을 들여다 보면 술 안주 위주의 음식이 주류를 이루고 있다. 교방음식에 국물음식이 많은 이유가 여기에 있다. 그래서 밥을 이용한 요리보다는 면(麵)요리가 유명하다. 소머리와 내장을 가마솥에 넣어 끓여낸 진주 곰탕도 유명하지만, 진주냉면(晋州冷麪)이 대표적이다. 지금 진주에는 묵묵히 교방음식의 꽃이었던 진주한정식의 맥을 잇는 분들이 많다. 진주 교방음식은 진주 한정식을 통해 이해된다고 말할 수 있는 이유가 여기에 있다. 한 겨울의 별미, 진주냉면(晋州冷麪) 진주냉면은 평양냉면과 쌍벽을 이룬다. 근데 평양냉면의 유명세에 비해 진주냉면의 위상은 그리 탄탄해 보이지 않는다. 현 시점에서 진주냉면이라는 콘텐츠 자체가 파급력과 확장력을 갖고 있지 못하다는 뜻이다. ‘진주냉면은 과거에만 평양냉면과 대한민국을 대표하는 음식이었다’라는 다소 부정적인 결론을 내려도 이의를 제기하기 어렵다. 이것이 바로 평양냉면과 진주냉면의 현주소이다. 근데 진주냉면은 ‘교방음식’에 기원하는 맛의 유산을 품고 있는 진주를 대표하는 음식임에는 틀림없다. 진주냉면이 가진 가치는 ‘해물 육수에 메밀국수를 말아 먹는 진주의 대표적인 향토음식’으로 정의할 수 있다. ‘진주’하면 ‘냉면’이라는 공식은 아직도 대한민국 어디에서도 통하고 있다. 바로 진주냉면이 가진 힘이다. ‘진주냉면’ 한 그릇 하지 않으면 ‘여름을 잘 보냈다’는 소리를 하기 어렵다. 진주냉면이 여름철에 즐겨 먹는 음식이 되었다는 뜻이다.근데 진주냉면은 한겨울의 별미(別味)이다. 평양냉면과 진주냉면 모두 겨울철 야심한 밤에 허기를 달래던 야참이었다. 진주냉면이 여름 별미가 된 것은 해방 이후, 평양냉면을 비롯한 냉면(冷麪) 음식이 대한민국 전역으로 전파되면서 사계절 음식 특히 여름철 인기 음식으로 자리잡은 것이다. 진주냉면을 정의하기는 어렵다. 다행히 국립무형유산원이 발간한 『진주의 무형문화유산』에 진주냉면의 정의를 다음과 같이 기록하고 있다. ‘진주냉면은 조선시대 진주지역 양반가에서 절기음식 내지는 특식, 국권피탈 이후에는 진주권번에 소속된 예기들의 생활터전이었던 기방에서 야식으로 눌러 먹었던 진주의 향토음식이다.’ 진주냉면의 역사를 온전히 정립하려는 지역의 시도가 없는 점을 감안 하면, 진주냉면의 정체성을 확보하기에는 충분해 보인다. 다만 이 기록은 현재 유통되고 있는 진주냉면과는 역사성을 달리하는 음식이라는 점을 인식할 필요가 있다. ‘김영복의 고증을 받아 황덕이 할머니가 재현했다는 광고효과로 널리 알려진 진주냉면과 차이가 있다’는 점이다. 진주냉면의 레시피는 공공연한 비밀이다. 진주냉면 전문가들의 레시피를 종합하면 ‘바지락과 디포리(멸치), 홍합을 이용해 맑은 육수를 내고 메밀과 고구마전분을 이용한 면발을 뽑아 만들면 된다’로 정리할 수 있다. 특이한 점은 ‘해물육수가 가진 비린내를 제거하기 위해 벌겋게 달군 무쇠를 육수 통에 넣는다’는 것이다. 요즘 시중에는 인스턴트 음식이 주류를 이루고 있다. 육수를 내고 면을 뽑아서 해먹는 번거러움을 줄이고 신속하게 만들어 먹자는 모토로 만들어진 인스턴트 냉면이 인기를 얻고 있다. 대충 한 그릇 때우면 그만이라는 현대인의 취향을 반영한 음식의 대표주자이다. 전통음식의 역사와 존재감이 점점 사라지는 이유이다.그럼에도 진주는 ‘진주냉면’이다. 시원한 육수와 쫄깃한 면발, 그리고 최고의 포인트인 육전(肉煎)이 주는 구수함은 그 어떤 냉면도 따라올 수 없다. 진주냉면은 겨울철 별미였다. 겨울에 맛보는 진주냉면의 신세계를 경험하기를 추천하고 싶다. 칠보화반(七寶花飯), 진주비빔밥 일반적으로 역사·문화의 산업화를 등한시하고 보전·발전·계승의 노력이 전제되지 않는다면, 역사와 문화 그 자체를 잃어버리거나 빼앗기는 결과를 초래하기도 한다. 진주냉면, 진주비빔밥, 진주소 힘겨루기대회, 의기 논개 등이 대표적이다. 과연 이같은 콘텐츠의 지속가능성을 위해 최선을 다하고 있는가에 대한 질문에 쉽게 답하기 어렵다면 냉정한 지적에 동의해야 한다.지역의 명칭이 붙은 음식은 대개 그 지역을 대표한다. 진주냉면에 이어 진주비빔밥도 마찬가지다. ‘칠보화반(七寶花飯)’이라 불리는 진주비빔밥은 진주를 대표하는 향토 음식으로 명성을 간직하고 있다. 특히 진주가 한국에서 비빔밥의 전통을 가장 오랫동안 유지하고 있다는 점은 자부심을 가질만한 일이다. 너무나 친숙한 탓에 진주비빔밥의 진면목(眞面目)을 제대로 알지 못하고 있다는 지적도 있다. 이는 ‘진주비빔밥’이 가진 전통을 상실해 가고 있다는 일종의 반성의 필요성을 제기하는 계기가 되고 있다. 근데 이런 지적에도 불구하고 ‘진주비빔밥은 대한민국 비빔밥의 원류이다.’라는 사실은 변하지 않는다.흔히 우리나라 3대 비빔밥을 ‘진주비빔밥’ ‘전주비빔밥’ ‘해주비빔밥’으로 본다. 이들 비빔밥의 특징을 보자. 먼저 전주(全州)지역의 유명한 비빔밥은 ‘전주비빔밥’이다. 가마솥 밥이 뜸이 드는 과정에 콩나물을 넣고 가마솥 안에서 버무렸다고 해서 ‘전주부뷘밥(비빈밥)’이라 했다. 해주(海州) 지역의 유명한 비빔밥은 ‘해주비빔밥’이다. ‘여인의 아름다움과 비교될 만큼 아름답다’고 해서 ‘해주교반(海州嬌飯)’이라고 부른다. 비빔밥에는 나물과 고기 이외에 수양산 고사리와 황해도 김을 넣는 것이 특별하다. 진주지역의 유명한 비빔밥은 ‘진주비빔밥’이다. ‘일곱 가지 보석을 담은 아름다운 꽃과 같다’해서 칠보화반(七寶花飯)이라 부른다. 놋쇠 그릇에 하얀 쌀밥 위에 제철 나물 고명을 얹은 다음 육회(肉膾)를 올린다. 비빔밥에 곁들여지는 보탕국과 선지국은 두 그릇은 비워야 성에 찰 정도이다. 진주비빔밥을 대하면 마음이 따뜻해진다. 식구들을 위해 갖가지 나물을 만들고 직접 담근 고추장과 참기름을 듬뿍 넣어 비벼주시던 어머니의 손맛이 생각나기 때문이다. 그것이 진주비빔밥이 가진 매력이다. 진주 헛제사밥 ‘조선 인재의 절반은 영남에서 나오고, 영남 인재의 절반은 진주에서 나온다(朝鮮人材半在嶺南 嶺南人材半在晋州)’라는 말이 있다. 진주가 인재(人才)의 본향이라고 해석할 수 있는 대목이다. 헛제사밥이 조선시대 유학의 본향이자, 인재의 보고인 진주에서 비롯된 음식이라는 것은 결코 우연이 아니다. 헛제사밥은 진주(晋州)와 안동(安東)이 대표적이다. 대한민국 전통음식인 ‘헛제사밥’은 ‘헛(참되지 못한) 제사 밥’이라고 풀이할 수 있다. 다시 말하면 기일(忌日)을 맞아서 준비하는 제사밥이 아니라는 뜻이다. 일반적으로 헛제사밥의 유래는 다양하다. 조선시대에 공부하던 학자들이 배고픔과 별미를 맛보기 위해 헛제사를 열어 제사음식을 즐겼다는 설이 일반적이다. 일반 평민들도 헛제사를 열어 제사음식을 즐겼다는 설도 있다. 진주헛제사밥은 진주의 유생들이 밤 늦게까지 공부를 하다가 야식을 먹기 위해 제사를 지내는 척 음식을 장만해 먹었던 데서 유래한다는 설이 일반적이다. 진주헛제사밥은 기제사에 마련하는 제수(祭需)처럼 상차림을 한다. 일반적인 가정에서 제사를 지낼 때 마련하는 제수와 거의 비슷하다. 헛제사밥 상차림 중에 누구나 즐기는 최애 음식이 하나있다. 바로 후렴전탕이라 불리는 ‘거지탕’이다. 거지탕은 제사음식 중 각종 전(煎)과 생선을 한 데 모아 끓인 국물요리이다. 속설에는 옛날 거지들이 동네 양반집 제사에서 동냥한 음식을 한 솥에 넣고 끓여 먹은데서 유래한다고 한다. 한 입 먹어보면 양반도 주저 앉아 같이 숟가락질을 할 정도로 반전 매력이 있다. 이름은 좀 민망하지만, 맛은 ‘최고’라는게 아이러니하다. 헛제사밥은 기제사를 지낼 때 올리는 음식을 평상시에 맛 볼 수 있다는 장점이 있다. 특히 일명 ‘거지탕’으로 불리는 후렴전탕은 제사 전후 최고의 음식이자, 진주 헛제사밥을 대표하는 음식으로 자리잡고 있다. 진주 게장 ‘진주가 게장으로 유명해?’라는 질문을 던질 법하다. 진주의 젖줄인 남강(南江)에서 참게가 많이 잡혔다는 사실은 잘 알려져 있지 않다. 민물게는 논이나 개울에서도 많이 잡혔다. 밤이 되면 횃불을 들고 나가 바위에 붙어있거나 웅덩이에 몸을 숨기고 있는 게를 잡은 기억이 생생하다. 옛 기억을 더듬어 보면 남강 지류에 지천으로 널려 있는 참개를 잡아서 게장으로 만들어 먹는 일은 손바닥 뒤집는 일보다 쉬웠다. 진주 게장이 진주의 대표 음식이 된 것은 우연이 아니다.‘게장(게젓)’에 대한 기록은 다양하다. 『산림경제(山林經濟)』에는 조해법(糟蟹法) 즉 게·재강·소금·식초·술을 섞어 담근 기록이 있다. 이 밖에도 『규합총서』 『주해법』 『초장해법』 『염탕해법』 등의 기록이 있으며 육선치법이라 해서 ‘게를 기르는 법’도 있다. 이러한 기록에 따르면 1600년대부터 게장(게젓)은 우리의 식탁에 오른 전통음식이라고 볼 수 있다.게장을 만드는 법은 다양하다. 진주 게장의 경우에는 살아있는 참게를 깨끗이 씻어 독에 넣은 뒤, 끓인 간장을 참게 독에 붓는다. 이런 상태로 하루나 이틀 정도 지나 간장을 따라내어 다시 끓여 붓기를 너댓 번 반복한다. 이렇게 완성된 진주 게장은 ‘게 다리 하나로 밥 한 그릇을 비운다’는 말이 있을 정도로 진짜배기 맛을 낸다. 맛을 보기 전에는 ‘진주는 진주 게장이 유명하다.’는 말을 믿지 못할 것이다. 은어 밥 남강에 은어가 사라진지 오래이지만, ‘은어 밥’을 기억하는 사람들은 적지 않다. 남강과 지류에서 잡은 은어는 다양한 요리로 탄생했다. 일품(一品)은 ‘은어 회(膾)’이고 이품(二品)은 ‘은어 구이’, 삼품(三品)은 ‘은어 튀김’이었다. 은어 요리를 부담없이 즐기고 나면 남은 은어로 ‘은어밥’을 해 먹었다. 은어 밥은 비록 회·구이·튀김처럼 삼품 요리에 들지 못하지만, 은어의 독특한 향과 양념장 맛 때문에 진주 사람들은 ‘별미(別味) 중의 별미(別味)’로 꼽았다. 은어 밥은 이렇게 지었다. 밥솥에 깨끗이 손질한 은어를 꼬리가 밖으로 나오게 파묻은 다음에 밥을 짓는다. 밥이 다 되고 나면 은어 꼬리를 살짝 잡아 당기면 밥 속에 살만 남게 되고 뼈는 깔끔하게 추려져 나온다. 여기에 양념장을 비벼서 먹으면 ‘천국의 맛’이었다. 남강에서 은어가 사라지면서 은어밥에 대한 기억도 흐릿하다. 진주를 대표하는 은어 밥을 다시 만나는 기회가 생겼으면 한다. 진주 장어 진주 장어구이가 유명한 이유는 안동의 간고등어와 유사한 유래를 갖고 있기에 그렇다. 내륙에 위치한 안동지역은 싱싱한 생선을 구경하기 힘들었다. 이에 상인들이 내륙 깊숙한 곳까지 고등어를 운송하기 위해 소금으로 간을 한 고등어를 보급하면서 안동 간고등어는 안동을 대표하는 생선으로 자리잡았다.진주는 장어의 주생산지가 아니었다. 인근 바닷가 지역에서 살아있는 장어를 가져와야 했는데 운반수단이 마땅치 않았다. 그래서 장어가 가장 신선할 때 연탄불에 초벌을 해서 가져왔다고 한다는 설이 있다. 이때 진주 특유의 장어구이 맛이 탄생했다고 한다.현대에 이르러 진주 장어가 유명세를 타기 시작한 것은 남강 변에 장어구이 전문점들이 집중되면서 부터이다. 교통의 발달로 붕장어가 많이 잡히는 남해안의 장어 생물을 운송하기 편해졌고, 민물장어가 귀하던 시절에 때맞춰 관광객들의 수요를 채우는 대체물로 장어구이가 탄생한 것이다. 진주대첩광장 조성 사업으로 진주를 대표하던 진주 장어구이 골목은 사라졌지만, 진주 장어는 연탄불이 내는 특유의 향과 다양한 양념장을 곁들인 장어 맛을 볼 수 있어 사람들의 발길이 이어지고 있다. 진주 장어는 진주를 대표하는 생선이다. 꿀빵과 찐빵 통영 꿀빵에 대해서는 잘 알지만, 진주 꿀빵 역시 대한민국을 대표하는 간식거리임을 아는 사람은 드물다. 꿀빵은 한국 전쟁 이후 만들어진 전통 빵이다. 경주 황남빵, 안흥 찐방, 천안 호두과자와 어깨를 견줄만한 진주를 대표하는 간식거리이다. 진주 꿀빵은 동그스름한 도넛 모양의 빵에 꿀을 발라놓았다. 통영 꿀빵은 끈적끈적해서 손에 묻는 특징이 있지만, 진주 꿀방은 끈적임이 적당하다. 그래서 달기는 덜하면서 부드러움은 배가 된다. 통영 꿀빵에 비해 진주 꿀빵이 유명세를 타지 못하고 있는 것은 아쉬운 대목이다. 찐빵 하면 곧 진주이다. 수복빵집에 가면 갓 쪄낸 담백한 찐빵에 달짝지근한 팥물을 끼얹어 준다. 평범해 보이지만 맛은 비범하다. 1974년에 개업한 유서 깊은 빵집이다. 하루에 정해진 양만 팔아서 오후 3~4시 이전에 가도 먹을 수 있다는 보장은 없다. 달달한 디저트를 좋아한다면 수복빵집의 찐빵과 꿀빵, 팥빙수와 단팥죽을 추천한다. 진주 유과 진주는 한과(韓菓)로 유명하다. 특히 유과(油菓)는 일제강점기 당시 진주에 정착했던 일본인들의 최애 식품일 정도였다. 해방 이후, 일본인들이 진주 유과 맛을 그리워했다는 후문도 있다.특히 진주 유과는 제사상에 빠질 수 없는 제수의 하나이다. 유과는 찹쌀가루를 반죽해 기름에 튀긴 후 고물을 묻힌 과장의 일종이다. 지금도 진주의 전통식품인 유과를 제조해 판매하는 곳이 적지 않다. 한국인의 음식, 식객 허영만의 백반 기행 등 대한민국을 대표하는 음식 채널의 진주방문도 잦아지고 있다. 진주를 찾은 한국인의 음식 진행자인 최불암은 ‘꽃보다 아름다운 진주 풍류 밥상’을 소개했고, 식객 허영만은 진주 속 숨어 있는 진짜배기 진주 음식을 소개했다. 세상에서 가장 맛있는 진주이야기는 여기가 끝이 아니다. 운석 빵과 유등 빵을 비롯한 길거리음식은 물론 최근에는 실크 커피 등 진주의 특산물을 이용한 제품들이 쏟아져 나오고 있는 점을 감안하면 ‘세상에서 가장 맛있는 진주이야기’는 앞으로도 계속 이어질 것이다.한국인의 찐 매운 맛을 보여준 맥도널드의 ‘진주고추 크림 치즈 햄버거’처럼 진주의 음식 신중흥기를 맞이했으면 하는 바람이다.

황경규

376

조규일 진주시장 좌하 ‘관치 식민지 시대’라는 말이 있습니다. ‘일제강점기 당시, 한국인의 자치가 철저히 배제되고 일본인 총독과 관료들이 모든 권력을 장악한 식민지 관치 체제’를 말합니다. 이 시기의 행정은 일본식 중앙집권적 관료제가 그대로 계승되었음은 주지의 사실입니다. 자치제도는 허울뿐이었으며, 경제는 관치금융과 관치경제로 대표되며, 사회 통제를 위해 언론·출판·집회·결사의 자유를 철저히 억압했습니다. 해방정국과 군사정권을 거쳐 민주주의가 정착된 작금에, ‘관료가 시